Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |

| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |

Jakob Böhme: Unterschied zwischen den Versionen

(Link direkt auf Namen) |

|||

| (39 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

[[Datei:Jacob-Böhme.jpg| | [[Datei:Jacob-Böhme.jpg|mini|Jakob Böhme, Gemälde von Christoph Gottlob Glymann]] | ||

'''Jakob Böhme''' (*[[ | '''Jakob Böhme''', zeitgenössisch ''Jacob Böhme'', (* [[1575]] in Alt-Seidenberg bei Görlitz; † [[17. November]] [[1624]] in Görlitz) war ein deutscher [[Mystiker]], [[Philosoph]] und christlicher [[Theosoph]]. [[Georg Wilhelm Friedrich Hegel]] nannte ihn den „ersten deutschen Philosophen“, weil er als erster philosophische Werke in deutscher Sprache verfasste. | ||

== | == Leben == | ||

Jakob Böhme (zeitgenössisch auch Beme, Byme, Bohem und ähnlich)<ref>{{Literatur |Autor=Richard Jecht |Titel=Die Lebensumstände Jakob Böhmes |Datum=1924 |Seiten=15 |Online=http://www.boehme.pushpak.de/lebensgeschichten/richard-jecht.html}}</ref> wurde als viertes Kind einer besitzenden Bauernfamilie in Alt-Seidenburg bei Görlitz geboren. Der Vater Jakobs war außerdem [[W:Küster|Kirchdiener]] und [[W:Schöffe (historisch)|Gerichtsschöffe]]. Auf Grund seiner schwächlichen Konstitution wurde der Knabe zu einem Schuhmacher in die Lehre gegeben. Nach seinen [[W:Wanderjahre|Wanderjahren]] ließ sich Jakob Böhme 1594 in seiner Heimatstadt Görlitz nieder.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.textlog.de/boehme-leben.html |titel=Feuerbach - Böhme: Jakob Böhmes Leben |abruf=2023-01-08}}</ref> Jakob Böhme war Meister und ließ sich am 24. April als Bürger von Görlitz eintragen. Das Bürgerrecht eines Ledigen setzte voraus, sich binnen eines Halbjahres zu verehelichen und Hausbesitz zu erlangen. Am gleichen Tag erwarb er eine der 44 Schuhbänke auf dem Untermarkt für 240 Görlitzer Mark vom Schwager seiner künftigen Schwiegermutter.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.jacob-boehme.org/index.php/jacob-boehme/68-lebens-chronik |titel=Jacob Böhme Gesellschaft - Lebens-Chronik |abruf=2023-01-18}}</ref> Noch im selben Jahr heiratete er Catharina Kuntzschmann<ref>{{Literatur |Autor=Abraham Graf von Franckenberg |Titel=Gründlich und wahrhaffter Bericht von dem Leben und Abschied des in Gott seelig-ruhenden Jacob Böhmens |Sammelwerk=Des Gottseligen hocherleuchteten Iacob Böhmen Teutonici Philosophi Alle Theosophische Schriften |Ort=Amsterdam |Datum=1651 |Fundstelle=Lebens-Lauff 6f |Online=https://archive.org/details/desgottseeligenh02bohm}}</ref> und kaufte ein Wohnhaus auf dem Töpferberg. Seine Frau gebar ihm zwischen 1600 und 1611 vier Söhne. In dieser Zeit hatte er mindestens drei [[mystische Erfahrung]]en, die er aber zunächst nicht öffentlich machte. | |||

1612 hielt er seine Überlegungen handschriftlich in einem später ''[[Aurora oder Morgenröte im Aufgang]]'' genannten Werk fest – eine erstaunliche Arbeit für einen einfachen Schuhmacher, der nie studiert hatte. Man findet alle Keime seines späteren Denkens bereits in diesem Werk. Böhme selbst gab ihm den Namen ''Morgenrot'' (der Titel ''Aurora'', unter dem es später bekannt wurde, ist die [[Lateinische Sprache|lateinische]] Übersetzung dieses Namens). | |||

Böhme hatte nicht die Absicht, | Böhme hatte nicht die Absicht, diese Arbeit zu veröffentlichen. Doch als sein adeliger Freund Karl Ender von Sercha das Aurora-Manuskript bei Böhme liegen sah, als er zu Besuch war, nötigte er Jakob, ihm das Manuskript zu überlassen. Von Sercha kopierte dann, gegen Böhmes Willen, das Manuskript, sodass es in Görlitz in Umlauf kam.<ref>{{Literatur |Autor=Richard Jecht |Titel=Die Lebensumstände Jakob Böhmes |Datum=1924 |Seiten=36 |Online=http://www.boehme.pushpak.de/lebensgeschichten/richard-jecht.html}}</ref> Der damalige Hauptpastor der [[w:Pfarrkirche St. Peter und Paul (Görlitz)|Görlitzer Peter- und Paulskirche]], [[w:Gregor Richter (Oberpfarrer)|Gregor Richter]], dessen Gemeinde Böhme damals angehörte, bekam eine Kopie zu Gesicht. Richter hielt das Werk für [[Häresie|häretisch]] und ging gegen Böhme beim Stadtrat vor. Daraufhin wurde Böhme kurzzeitig arrestiert und im Jahr 1612 mit einem Schreibverbot belegt, welchem er sich sieben Jahre lang fügte. Böhme quittierte sein Schusterdasein 1613 und verkaufte seine Schuhbank, um seiner Frau Katharina beim Garnhandel zu helfen, da dies wohl lukrativer war.<ref>{{Literatur |Autor=Richard Jecht |Titel=Die Lebensumstände Jakob Böhmes |Datum=1924 |Seiten=25 |Online=http://www.boehme.pushpak.de/lebensgeschichten/richard-jecht.html}}</ref> | ||

[[ | Nach einigen Jahren des Schweigens ließ er sich 1618 durch Freunde überreden, erneut und jetzt mit der Selbstsicherheit eines Berufenen zu schreiben. Inzwischen hatte er sich vermutlich mit dem Werk des [[Paracelsus]], [[Valentin Weigel|Valentin Weigels]] und mit der Philosophie des [[Neuplatonismus]] vertraut gemacht, und sein schriftstellerisches Talent hatte sich fruchtbar entwickelt. Sein zweites Werk ''Die Beschreibung der drei Prinzipien göttlichen Wesens (De tribus principiis)'' erschien 1619. | ||

Nach der Publikation von ''Weg zu Christo'' (1624) und einiger anderer Schriften wurde Richter erneut aktiv und bereitete eine neuerliche Anklage vor. Trotz Richters Tod am 24. August sah sich Böhme zusehends Anfeindungen der Gemeinde ausgesetzt. Er setzte sich mit seinen Kritikern in den ''Theosophischen Sendbriefen'' auseinander, welche in seiner wachsenden Anhängerschaft auf großes Interesse stießen. Noch auf seinem Sterbebett musste sich Böhme einem Glaubensverhör stellen. Richters Nachfolger verweigerte dem „Ketzer“ zunächst ein christliches Begräbnis, welches schließlich doch vollzogen wurde. Die verhetzte Einwohnerschaft besudelte seine Grabstätte auf dem Görlitzer [[W:Nikolaikirchhof Görlitz|Nikolaikirchhof]]. | |||

=== | == Zeitgenössisches Umfeld == | ||

Die Philosophie von Böhme wird vereinfachend oft als [[Pantheismus]] betitelt, obwohl er diese Anschuldigung vehement zurückwies und sich selbst nicht als Pantheisten begriff.<ref>{{Literatur |Autor=Jakob Böhme |Titel=Mysterium Magnum |Datum=1623 |Fundstelle=Kapitel 2,7ff |Online=http://www.boehme.pushpak.de/mysterium-magnum/kapitel_02.html}}</ref> Seine [[Weltanschauung]] entspricht den frühbürgerlichen Auffassungen. Böhme wurde von den Wirren der Zeit geprägt, so von den Nachwirkungen der [[Reformation]] und des [[Deutscher Bauernkrieg|Bauernkrieg]]s, der Erstarrung des [[Protestantismus]] und der [[Gegenreformation]], die seit den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts an Boden gewann, und dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges. Im engeren Sinn war es der in [[Riten]] und Dogmen verharrende Protestantismus, der weite Bereiche des geistigen und praktischen Lebens in Deutschland bestimmte, gegen welchen sich Böhmes Lehre richtete. | |||

[[Datei:Grabmal Böhme.jpg|mini|Grab Jakob Böhmes]] | |||

Sie war Ausdruck der kleinbürgerlichen Opposition, der sich auch Teile des niederlausitz-schlesischen Adels anschlossen. Die wesentlichen geistigen Quellen, auf die sich diese Richtung stützte, waren [[Nikolaus von Kues]], der seinerseits von [[Meister Eckhart]] beeinflusst war, welchen er in seiner Apologia gegen den Pantheismus-Vorwurf verteidigte, die von Nikolaus von Kues beeinflusste naturphilosophische Lehre des [[Paracelsus]] und die am [[Neuplatonismus]] und der [[Kabbala]] orientierte [[Mystik]] des [[Agrippa von Nettesheim]]. Als Hauptvertreter dieser Strömung gelten [[Sebastian Franck]], [[Valentin Weigel]] und Böhme, dessen Lehre ihren Höhe- und Schlusspunkt darstellt. | |||

Böhme und seine Anhänger waren mit dem offiziellen Luthertum unzufrieden und stark an der Lehre [[Kaspar Schwenckfeld]]s (1489–1561) orientiert. Schwenckfeld wollte – ein Ansinnen, das in der oppositionellen Mystik häufig anzutreffen war und dem urchristliche Ideale zugrunde lagen – ein [[Christentum]] ohne Kirche als besondere hierarchisch aufgebaute Organisationsform, weil dadurch die Nähe des Menschen zur göttlichen Vorstellung von seiner Stellung innerhalb der Hierarchie abhängig sei. Vielmehr trat er für eine unmittelbare Beziehung jedes Menschen zur göttlichen Botschaft ein. | |||

Sind auch die äußeren Faktoren von Böhmes Leben bekannt, so kann dies nicht von seinem geistigen Entwicklungsgang und seinen Beziehungen zu den zeitgenössischen theoretischen Hauptströmungen behauptet werden, da hierüber jegliche Angaben fehlen. Er zitierte außer der [[Bibel]] weder fremde Werke, noch gibt er Autoren an. Jedoch kann indirekt aus seinen Schriften auf seine unmittelbaren Quellen geschlossen werden. Demzufolge kannte er die naturphilosophische, astrologische, alchemistische und religiös-mystische Literatur seiner Zeit. Er selbst gab an, „vieler hoher Meister Schriften gelesen“ zu haben, ohne dabei die geistige Befriedung gefunden zu haben, nach der er strebte. | |||

=== | == Denken == | ||

=== Die Natur als Lehrmeister === | |||

Böhme erwägt in seinem Denken nicht nur die Hl. Schrift, sondern auch die Natur. Die Natur ist für Böhme zwar die niederste Art der Gotteserkenntnis, doch auch ein unverzichtbarer Bestandteil derselben.<ref>{{Literatur |Autor=Jakob Böhme |Titel=Aurora |Datum=1612 |Fundstelle=Kapitel 1,1ff |Online=http://www.boehme.pushpak.de/aurora/kapitel_01.html}}</ref> Die höchste Art der Gottesschau ist für ihn jedoch „nur durch den Geist“<ref>{{Literatur |Autor=Jakob Böhme |Titel=Aurora |Datum=1612 |Fundstelle=Kapitel 1,1 |Online=http://www.boehme.pushpak.de/aurora/kapitel_01.html}}</ref> möglich. | |||

=== | Böhme behauptet, er habe von der ganzen Natur und ihrer instehenden Geburt seine ganze Philosophie, [[Astrologie]] und [[Theologie]] studiert und nicht von Menschen und durch Menschen; keck behauptet er: „(...) so kann mich auch kein Mensch darin unterrichten.“<ref>{{Literatur |Autor=Jakob Böhme |Titel=Mysterium Magnum |Datum=1623 |Fundstelle=Kapitel 25,44 |Online=http://www.boehme.pushpak.de/aurora/kapitel_25.html}}</ref> Trotzdem ist der Einfluss „vieler hoher Meister“ unverkennbar, insbesondere der von [[Paracelsus]], [[Valentin Weigel]] und [[Kaspar von Schwenckfeld]]. Vor allem die von der göttlichen Vorstellung zum Menschen hinführende [[Erkenntnislehre]] Weigels – Lernen sei, sich selbst erkennen; der Mensch lerne die Welt, welche ist geworden aus der inneren Welt im Menschen; obwohl alle übernatürliche Erkenntnis aus der göttlichen Vorstellung komme, so komme sie doch nicht ohne den Menschen, sondern in, mit, aus und durch den Menschen – bildet den theoretischen Hintergrund des Böhmeschen Schaffens. | ||

Die Gedanken Böhmes liegen in seinen Schriften nicht immer auf den ersten Blick offen, sondern sind mit seinen mystischen, phantastischen, zum Teil mit [[Alchemie|alchemistischen]] Spekulationen durchsetzten Auffassungen verflochten. Böhme, der niemals eine [[Universität]] besuchte und sich sein gesamtes Wissen selbst erarbeiten musste, verfügte nicht über eine exakte, mit abstrakten Begriffen operierende Wissenschaftssprache; stattdessen besteht sein Vokabular aus einer Liaison lutherisch-biblischer und mitterlalterlich-alchemister Begriffe, welche Böhme oft genug selbst nicht ganz recht versteht (bspw. benutzt Böhme den Begriff „Qual“ synonym zu „Qualität“ und „Quall“/ „Quell“). Bei allen Nachteilen, die hieraus erwachsen, traten in seiner ausdrucksstarken und lebensnahen Bildersprache die volkstümlichen Züge hervor, die ihn in ungewöhnlich scharfen, von ihm selbst ausgesprochenen Gegensatz zur geltenden Schul- und Büchergelehrsamkeit brachten. Dies hing auch damit zusammen, dass sein persönliches Ziel nicht nur philosophisch-theoretisch, sondern ebenso prophetisch-praktisch<ref>Vgl. auch Ernst Benz: ''Der Prophet Jakob Boehme. Eine Studie über den Typus nachreformatorischen Prophetentums'' (= ''Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz.'' Jahrgang 1959, Nr. 3).</ref> war. | |||

Böhmes Sprache macht ihn notorisch unverständlich, sodass sogar Hegel seine Sprache „barbarisch“ nennt.<ref>{{Literatur |Autor=G. W. F. Hegel |Titel=Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie |Sammelwerk=Werke in zwanzig Bänden |Band=20 |Seiten=94 |Online=http://www.zeno.org/Philosophie/M/Hegel,+Georg+Wilhelm+Friedrich/Vorlesungen+über+die+Geschichte+der+Philosophie/Dritter+Teil.+Neuere+Philosophie/Erster+Abschnitt.+Bacon+und+Böhme/B.+Jakob+Böhme}}</ref> | |||

=== | === Kernpunkte seines Denkens === | ||

Böhmes Gedanken kreisen | |||

# um [[Kosmogonie]], insbesondere das Entstehen der äußeren Welt aus der inneren,<ref>{{Literatur |Autor=Jakob Böhme |Titel=Mysterium Magnum |Datum=1623 |Fundstelle=Kapitel 2,7ff |Online=http://www.boehme.pushpak.de/mysterium-magnum/kapitel_02.html}}</ref> | |||

# um die Ableitung sowohl der Prinzipien des Guten sowie des Bösen in der Natur „als eine ewigwährende Kraft“, welche „die Kreaturen beweglich“ macht, aus Gott, | |||

# um den Gedanken, dass der Widerspruch als ein notwendiges Moment in allen Erscheinungen der Wirklichkeit vorhanden sei, freilich ohne Verwendung des Begriffs selbst, und damit um die Dialektik der Qualitäten des „zornigen“ und des liebenden Gottes bei der Erschaffung der Welt, | |||

# um die Bedeutung des weiblichen Prinzips der Weisheit ([[Sophia (Gnosis)|Sophia]]) für wirkliche Erkenntnis und | |||

# um die Freiheitsfähigkeit des Menschen, die aus dem inneren Bezug zum Ur- und Ungrund erwächst. | |||

=== [[Ubiquitätslehre|Ubiquität]] bei Böhme === | |||

Die aus dem Wesen Gottes sich in der Natur und ihren Kreaturen offenbarenden Prinzipien des Lichts und der Dunkelheit sind im Leben allgegenwärtig. Deshalb sind, wie in ''Der Weg in Christo'' formuliert, „Himmel und Hölle […] überall gegenwärtig. Es ist nur eine Einwendung des Willens entweder in Gottes Liebe oder in Zorn“. | |||

Damit findet man bei Böhme, wenn auch nicht als Resultat direkter Anknüpfung, das gleiche pantheistische Motiv wieder, welches bei der Betrachtung der Geschichte des Materie-Form-Problems (siehe [[Hylemorphismus]]), mit den Zentralgestalten [[Averroës]] und [[Giordano Bruno]], erwuchs und durch die allmähliche Hereinnahme der „göttlichen“ Wirklichkeit in die Vorstellung des Materiellen gekennzeichnet war, bis schließlich bei Bruno die Materie überhaupt erst die Form aus sich heraussetzt. | |||

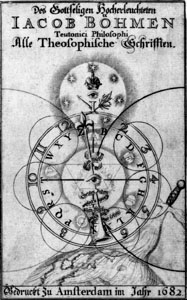

[[Datei:Böhme Philosophische Kugel.JPG|mini|Böhmes Philosophische Kugel oder „Phasen“ einer Kosmogonie (1682).]] | |||

Die Kluft, die Böhme hiermit zur offiziellen Gotteslehre des Christentums öffnete, war trotz aller Beteuerungen der Rechtgläubigkeit nicht zu überbrücken und führte zu Anfeindungen gegen ihn. | |||

Böhme empfand mit aller Härte den in der traditionellen scholastischen [[Kosmologie]] enthaltenen Widerspruch zwischen der reinen Geistigkeit der göttlichen Vorstellung und der „stofflichen“, „erdhaften“ Wirklichkeit, die diese geschaffen haben sollte. In keiner Schrift findet er eine Antwort auf die ihn quälende Frage, welche Materie oder Kraft wohl Gras, Kraut, Bäume, Erde und Steine hervorgebracht habe. Damit wurde von Böhme das Problem der [[Schöpfung]] wieder aufgeworfen und somit, aus seiner Sicht, die Frage nach dem Verhältnis von Geistigem und Materiellem neu gestellt. | |||

=== | In späteren Schriften wehrt sich Böhme gegen eine missdeutende Gleichsetzung von Gott und Natur.<ref>{{Literatur |Autor=Jakob Böhme |Titel=Mysterium Magnum |Datum=1623 |Kapitel=Kapitel 2,7 |Online=http://www.boehme.pushpak.de/mysterium-magnum/kapitel_02.html}}</ref> | ||

=== | === Gott und Luzifer === | ||

Bei Beachtung seiner gesellschaftlichen Lebensumstände sowie des Standes der damaligen einzelwissenschaftlichen Forschung wird es verständlich, dass seine Antworten mystischen Charakter tragen; zugleich weisen sie dialektische Momente auf. Er griff auf die Vorstellung von Luzifer zurück, dessen Erhebung den Zorn, die „Grimmigkeit“ in Gott erweckt habe. Deshalb finde der Mensch im Grunde der Natur nicht „göttliche“ Ruhe, sondern ein „Wüten und Reißen, Brennen und Stechen und ein ganz widerwillig Wesen“, nichts „denn eitel Grimmigkeit“ (in: 1, Band 2, 185, 171, 91). Diese „Grimmigkeit“ ist nicht einseitig moralisch aufzufassen, sondern im Zusammenhang mit seiner Qualitätslehre zu sehen. Böhme stellte den Grimm als böse Qualität der guten Qualität gegenüber. Beide seien die Zusammenballung je dreier spezieller Qualitäten oder „Quellgeister“, deren gegensätzliche Verhaltensweisen das Geschehen in der Welt bestimmen. | |||

Böhme fasst Gott nicht als reinen Geist auf, vielmehr bedarf dieser einer „ewigen Natur“, um überhaupt erst lebendiger Geist werden zu können. Die ganze Natur stehe in großem Sehnen, immer willens, die göttliche Kraft zu gebären. Sie sei der Leib Gottes und habe alle Kraft wie die ganze Gebärung in sich. Für Böhme ist die „Grimmigkeit“ (''Drei Prinzipien göttlichen Wesens'') die Voraussetzung für Leben und „Beweglichkeit“: „[A]uch wäre weder Farbe noch Tugend, sondern es wäre Alles ein Nichts“. Die Dualität ist also Motor der Schöpfung. In den ''Theosophischen Sendbriefen'' heißt es: „Der Himmel ist in der Hölle, und die Hölle ist im Himmel“. Die Schattenseite dieser Dynamik ist, wie Böhme in ''Vom Dreifachen Leben des Menschen'' ausführt, ein „Streit im Menschen und um den Menschen“: „Es sind zwei Suchten in der Seele, eine suchet immer das irdische Wesen, eine ist Gottes Sucht und suchet Himmelreich“. Während die Natur „ein Feuer“ bleibt, ist die „Freiheit ein Licht“ und das Ziel eines „ander[en] Sehnen[s] und Begehren[s] nach einem anderen Wesen und Leben, welches nicht tierisch und vergänglich ist“. In seiner Schrift ''Vom Beten'' betont Böhme, dass der Mensch in seiner Wahl des Reiches einen freien Willen hat: „Der Mensch tue, was er will“. | |||

Böhme gibt auf die alte Frage, woher und wie das Böse in die Schöpfung gekommen ist, eine andere Antwort als die kirchlichen Dogmatiker, die von einer prinzipiellen Trennung der geistigen und weltlichen Bereiche ausgehen: Das Böse ist eine potentielle Begleiterscheinung der aus Gott hervorgehenden Naturkraft, die allerdings erst durch die Entscheidung des Menschen realisiert wird. Böhme schreibt programmatisch: | |||

{{Zitat | |||

|Text=[…], so man aber will von Gott reden, was Gott sei: so muß man fleißig erwägen die Kräfte in der Natur, dazu die ganze Schöpfung, Himmel und Erde, sowohl Sterne und Elemente, und die Kreaturen, […] | |||

|Autor=Böhme | |||

|Quelle=in: ''Das 1. Kapitel…'', Band 2, S. 21. | |||

|ref=<ref>{{Literatur |Hrsg=Karl Wilhelm Schiebler |Titel=Jakob Böhme, Sämmtliche Werke |Band=Band 2: ''Aurora'' |Verlag=Johan Ambrosius Barth |Ort=Leipzig |Datum=1832 |Seiten=21 |Online=[https://books.google.de/books?id=Or48AAAAcAAJ&pg=PA21 books.google.de]}}</ref>}} | |||

=== | Böhme erläutert in ''Aurora'', im Zusammenhang mit der Qualität des „zornigen Gottes“ stehe „die Hölle, dazu die ewige Feindschaft und Mordgrube, und eine solche Kreatur [sei] der Teufel geworden“, der in ''Die drei Prinzipien göttlichen Wesens'' als ehemaliger „heiliger Engel“ dargestellt wird, der im „arme[n] Mensch[en]“ durch sein „infizierendes Gift […] das Zornfeuer“ aufflammen lasse und „das holdselige Licht in dem animalischen Geist“ lösche. Wie ein Mörder wollte nun Luzifer „alles unter seine Gewalt […] bringen“, aber das „Zornfeuer Gottes in der Natur“ reiche „nicht bis auf den innersten Kern des Herzens, welcher der Sohn Gottes ist, viel weniger in die verborgene Heiligkeit des Geistes“, die von Liebe durchdrungen ist. Da Luzifer nicht in der Liebe geblieben [sei] und sie auslöschte, reiche seine Herrschaft nicht tiefer (''Aurora''). Der Streit zwischen beiden, Licht- und Angstwelt, „währet, solange das irdische Leben währet“ (''Von der Menschwerdung Christi''). | ||

Die Nachwirkungen | |||

=== Der Begriff der Qualität bei Böhme === | |||

Böhme unterscheidet in seiner Gottes- und Schöpfungsvorstellung drei Phasen: Im ersten (und wieder im dritten) Abschnitt ruhen alle Kräfte als reine Ideen, bewegungslos und ungetrennt in Harmonie der Ewigkeit: | |||

In der Schrift ''Der Weg zu Christo'' („Zum Beschluss“) beschreibt Böhme Gott als „in sich selber naturlos, sowohl affekt- und kreaturlos“, ohne Neigung, weder zum Guten noch zum Bösen. Er [sei] ein „Ungrund“, das „Nichts und das Alles“, weder „Licht noch Finsternis, weder Liebe noch Zorn, sondern das Ewige Eine“. Entsprechend formuliert er in ''Aurora'': „Alle Kräfte in dem Vater sind in einander wie Eine Kraft, und alle Kräfte bestehen in dem Vater in einem unerforschlichen Lichte und Klarheit.“ Von dieser Einheit aus erklärt sich Böhme die Entwicklung zur Dualität mit Hilfe der Qualitäten in einem an die Stufen der Dialektik erinnernden Dreischritt. | |||

Die Fassung des Begriffs „Qualität“ durch Böhme zeigte dessen beträchtliches dialektisches Denkvermögen. Sie bedeutete für ihn Beweglichkeit, nämlich „qualen und treiben eines Dinges“. „Qualen“ als treibende Bewegung war für ihn eine Grundeigenschaft des Seins. In seiner Schrift ''De tribus principiis'' setzte er dann nur noch den Grimm unter Überwindung des Begriffpaares „Gut und Böse“ als Ausgangspunkt für die Bewegung in der Wirklichkeit. Klar findet man den Gedanken vom Vorhandensein des Widerspruchs in den Dingen herausgearbeitet: Alles „stößet, quetschet und feindet (sich) und also ein Widerwille in der Kreatur ist, und also ein jeglicher Körper mit ihm selbst unseins ist“ (in: 1, Band 3, Vorrede, Abschnitt 13). | |||

Der Gegensatz zwischen einzelnen Qualitäten ist die Voraussetzung der Erschaffung der Welt: Die „ganze Gottheit hat in ihrer innerlichsten, anfänglichsten Geburt im Kern gar eine erschreckliche Schärfe, indem die herbe Qualität [= zweites Principio] gar ein finsteres und kaltes Zusammenziehen ist, gleich dem Winter […] und die bittere Qualität [= erstes Principio] ist ein reißend und schneidend bitterer Quell; denn sie zerteilet und zertreibet die harte und herbe Qualität und macht die Beweglichkeit. Und zwischen diesen zwei Qualitäten wird die Hitze [= drittes Principio] geboren von ihrem harten, grimmigen Reiben, Reißen und Toben, die steiget auf als eine grimmige Anzündung. Solches Aufsteigen wird in der herben Qualität befestigt, dass ein Körper wird“. Wenn in diesem Körper keine weitere Qualität wäre, welche die Grimmigkeit löschen könnte, wäre darin eine stete Feindschaft. | |||

Böhme formulierte die untrennbare Verbindung des Widerspruchsprinzips, das in der Natur wirke, wie folgt: | |||

:„Denn wenn keine Natur wäre, so wäre auch keine Herrlichkeit und Macht, viel weniger Majestät, auch kein Geist; sondern eine Stille ohne Wesen, ein ewig nichts ohne Glanz und Schein“ (in: 1, Band 4, Kapitel XIV, Abschnitt 37). | |||

: | |||

=== Sophia als weibliche Seite des Geistes === | |||

Alle Werke Böhmes durchzieht das Bemühen, das von ihm als zu einseitig und äußerlich empfundene rationalistische Denken durch die Erkenntniskräfte von Herz, Leib und Seele zu ergänzen. Diese begreift er als weibliche Seite der göttlichen Weisheit: | |||

:„Ein jeder Geist ist rohe, und kennet sich nicht: nun begehret ein jeder Geist Leib, beides zu einer Speise und Wonne […] Die Jungfrau der Weisheit umgab den Seelen-Geist erstlich mit himmlischer Wesenheit, mit himmlischem Göttlichem Fleische, und der heilige Geist gab die himmlische Tinctur.“ (Jacob Boheme: ''Vierzig Fragen von der Seelen.'' Frage 4, Abs. 1 und 6). | |||

:„Das ist meine Jungfrau, die ich in Adam hatte verloren, da ein irdisch Weib aus ihr ward. Jetzt habe ich meine liebe Jungfrau aus meinem Leibe wiedergefunden. Nun will ich die nimmermehr von mir lassen. Der Leib ist der Seelen Spiegel und Wohnhaus, und ist auch eine Ursache, dass die pure Seele den Geist verändert, als nach der Lust des Leibes oder des Geistes dieser Welt.“ (Jacob Boehme: ''Vierzig Fragen von der Seelen.'' Frage 7, Abs. 14). | |||

In ''Die drei Prinzipien göttlichen Wesens'' tritt Sophia als perlengeschmückte Jungfrau auf. Böhme erklärt in Dialogform, nach dem Vorbild des biblischen „Hohenliedes“, die Spannung im Menschen zwischen dem „Jüngling“ als dem „Geist, den er aus der Natur von der Welt ererbet hatte“, und der „züchtige[n] Jungfrau“, dem „Geist, so ihm aus Gott eingeblasen“. Der Jüngling begehrte sie als seine Braut, sie aber antwortete: „Du bist ja mein Bräutigam und mein Gesell, aber du hast nicht meinen Schmuck […] mein Gemüt ist immer beständig; du aber hast ein unbeständiges Gemüt, und deine Kraft ist zerbrechlich. Wohne in meinen Vorhöfen; aber meine Perle gebe ich dir nicht; denn du bist finster und sie ist leicht und schön“. In ihrer irdischen Vermählung verlor „die edle Sophia […] ihr Perllein“ (''Der Weg zu Christo'') und wurde zum ebenfalls vom Geist dieser Welt beherrschten Weib. Aber die Jungfrau, der immer seine Sehnsucht galt, hat dem Menschen „zugesagt, [ihn] nicht zu verlassen in keiner Not: sie will [ihm] zu Hülfe kommen in der Jungfrau Sohne, […] er wird [ihn] wohl wieder ins Paradeis bringen“. | |||

=== Der Gedanke der Freiheit bei Böhme === | |||

Die Idee der Freiheit, welche für die klassische deutsche Philosophie maßgebend wurde, findet bei Böhme erstmals ihre Begründung. Da der Mensch als leibliches, seelisches und geistiges Wesen selbst Teil des Ewigen, Göttlichen oder Ungrundes ist, kann er auch in sich selbst einen Bezug dazu herstellen. Da der Ungrund oder das Göttliche unbedingter, ewig freier Wille und Ursprung aller Dinge ist, wird auch der Mensch umso freier, je mehr er dies in sich entdeckt. So kann er nur persönlich oder gesellschaftlich Bedingtes in und um sich relativieren und lieber den Sinn des Ganzen, und so auch sich selbst als ganzes und freies Wesen begehren: | |||

:„Erstlich ist die ewige Freiheit, die hat den Willen, und ist selber der Wille. Nun hat ein jeder Wille eine Sucht etwas zu tun oder zu begehren, und in demselben schauet er sich selbst: er siehet in sich in die Ewigkeit, was er selber ist; er machet ihm selber den Spiegel seines gleichen, dann er besiehet sich, was er ist: so findet er nun nichts mehr als sich selber, und begehret sich selber.“ (in: ''Vierzig Fragen von der Seelen.'' Frage 1, Abs. 13, Die erste Gestalt). | |||

In seiner Schrift ''Vom Beten'' schreibt Böhme, „der Mensch [habe] freien Willen, er [möge] sich auf Erden in einem Werke erlustigen, worinnen er [wolle]. Es [stehe] alles in Gottes Wunder, der Mensch [tue], was er[wolle]“. In ''De signatura rerum'' erklärt er die Zusammenhänge der freien Entscheidung mit der Naturerkenntnis. Denn ohne sie „könnte ein Mensch den anderen nicht verstehen“: „Drum ist in der Signatur der größte Verstand, darinnen sich der Mensch nicht allein lernet selber kennen, sondern er mag auch darinnen das Wesen aller Wesen lernen erkennen […]. Die ganze äußere Welt ist eine Bezeichnung der inneren geistlichen Welt […]. Das Wesen aller Wesen ist eine ringende Kraft, denn das Reich Gottes stehet in der Kraft, also auch die äußere Welt“. Darum solle sich ein jeder verstehen lernen, „wie ein Leben verderbe, wie aus Gutem ein Böses werde und aus Bösem ein Gutes, wenn sich der Wille umwendet“, und kennen lernen, „was für Eigenschaften in ihm regieren. Der Mensch [müsse] allhie im Streite wider sich selbst sein, [wolle] er ein himmlischer Bürger werden“ Er solle den vier verführerischen „Element[en] der finstern Welt“ (Hoffart, Geiz, Neid, Zorn) widerstehen und bedenken, „dass Gott selber in ihm sein Vorsatz sei, dass er ihn wolle erretten und ihn in sein Reich einführen“ (''Von sechs theosophischen Punkten''). Er müsse „wieder neu geboren werden, [wolle er] wieder das Reich Gottes schauen“ (''Von der Menschwerdung Christi''). Dieses Reich in seiner Dreiheit „Vater, Sohn und Heiliger Geist“ sei „von der ewigen Freiheit und [bleibe] ewig die Freiheit“ (''Vom Beten''). | |||

== Nachwirkung == | |||

1682 wurden die theosophischen Schriften Böhmes erstmals gemeinsam herausgegeben. | |||

Böhmes Nachwirkungen zeigten sich in Deutschland und besonders in den Niederlanden und England, wo die Anhänger seiner Ideen als ''„Behmenists“'' bezeichnet wurden, ebenso in Schweden, Finnland (Lars Ulstadius, Peter Schaefer, Jakob Eriksson, Erik Eriksson, Jaakko Kärmäki und Jaakko Wallenberg) und Russland. Bei den Quäkern fand er enthusiastische Anhänger, die seine Gedanken bis nach Amerika trugen. Über [[Friedrich Christoph Oetinger]] gewann Böhme Einfluss auf den [[Pietismus]] in Südwestdeutschland und über diesen auf [[Friedrich Wilhelm Joseph Schelling]]. Schelling schenkte dem katholischen Theosophen [[Franz von Baader]] 1809 Böhmes Werke, die in Baaders Denken Epoche machen; jahrelang plante Baader eine eigene Edition. Auch [[Georg Wilhelm Friedrich Hegel]] wurde durch Schelling mit Böhmes Gedankenwelt vertrauter. Hegel würdigte in Böhmes Spekulationen trotz deren „barbarischer“ Sprache die in ihnen enthaltenen dialektischen Ansätze. Er nannte ihn den „ersten deutschen Philosophen“, weil er als erster in deutscher Sprache schrieb. | |||

Selbst Newtons [[Gravitation]]slehre wurde mit Böhmes „Dialektik“ in Zusammenhang gebracht. | |||

Böhme beeinflusste auch die [[Frühromantik|frühromantischen]] Dichter und Philosophen, besonders [[Novalis]], dessen pantheistisch gefärbte Natursymbolik deutlich von Böhme inspiriert ist. Novalis ließ Böhme auch in einem [[Ludwig Tieck]] gewidmeten Gedicht auftreten. Der romantische Maler Philipp Otto Runge lernte Böhmes Werke über Novalis kennen und ließ sich etwa für seinen Tageszeiten-Zyklus von ihm inspirieren. | |||

Der französische Philosoph und Mystiker [[Louis Claude de Saint-Martin]] entdeckte Böhme für Frankreich. Er war so begeistert von Böhme, dass er fast fünfzigjährig Deutsch lernte, um dessen Schriften im Original lesen zu können. Er führte damit auch in Deutschland für den dort inzwischen in Vergessenheit geratenen Meister eine Böhme-Renaissance herbei. | |||

[[Datei:Jakob Böhme Denkmal Görlitz.JPG|mini|Jakob-Böhme-Denkmal im Park des Friedens in Görlitz]] | |||

In überzeugender Weise hat der Philosoph [[Ernst Bloch]] in seinen Vorlesungen zur Philosophie der Renaissance den „philosophus teutonicus“ Jakob Böhme ausführlich gewürdigt und ihn neben Paracelsus gestellt.<ref>''Vorlesungen zur Philosophie der Renaissance, Teilstück aus den Leipziger Vorlesungen 1952–56.'' Suhrkamp Frankfurt/M. 1972, S. 69–84.</ref> | |||

Die [[Phänomenologie|Tiefenphänomenologie]], die von José Sánchez de Murillo begründet wurde, beruft sich wesentlich auf Jakob Böhme. | |||

Der Bildhauer Johannes Pfuhl schuf das Bronzestandbild des Gelehrten, das 1898 an einem kleinen Platz bei der Görlitzer Stadtbrücke enthüllt wurde. 1972 wurde es in den Park des Friedens versetzt. | |||

Die Evangelische Kirche in Deutschland erinnert mit einem Gedenktag im Evangelischen Namenkalender am [[17. November]] an Jakob Böhme.<ref>[http://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Jakob_Boehme.html Jakob Böhme im Ökumenischen Heiligenlexikon]</ref> | |||

Am 26. August 2017 wurde in der Dresdner Schlosskapelle die Ausstellung ''Alles in Allem. Die Gedankenwelt des mystischen Philosophen Jacob Böhme'' eröffnet. Der ehemalige Sakralraum soll „ein begehbares Gedankengebäude, in dem die Ideen des mystischen Philosophen Jacob Böhme anschaulich fassbar werden“ darstellen.<ref>{{Internetquelle |url=https://gruenes-gewoelbe.skd.museum/ausstellungen/alles-in-allem/ |titel=Alles in Allem |titelerg=Die Gedankenwelt des mystischen Philosophen Jacob Böhme |hrsg=Staatliche Kunstsammlungen Dresden |zugriff=2017-08-24}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.skd.museum/presse/2017/alles-in-allem-die-gedankenwelt-des-mystischen-philosophen-jacob-boehme/ |titel=Alles in Allem |titelerg=Pressemitteilung mit Bildern von der Ausstellung |hrsg=Staatliche Kunstsammlungen Dresden |zugriff=2017-08-30}}</ref> | |||

== Inkarnationen == | == Inkarnationen == | ||

In einem Vortrag vom 28. Juli 2006 beschreibt [[Heinz Grill]] eine Inkarnationsreihe, die von Martin Luther (1483–1546) ausgeht. Nach dieser Forschung erscheinen einzelne Aspekte oder Seelenanteile der Persönlichkeit Luthers in veränderter Form wieder in der Person von Jakob Böhme (1575–1624) und in weiter veränderter Form in dem Freiheitskämpfer Georg Elser (1903–1945):<ref>Heinz Grill: ''Wo liegt der Mittelpunkt des Menschen?'' Lammers-Koll-Verlag, Broschüre 2006, S. 9 ff.</ref> | |||

[[ | |||

[[ | [[Datei:Martin Luther LCCN2003688774.jpg|thumb|Martin Luther]] | ||

[[Datei:Jacob Böhme.jpg|thumb|Jakob Böhme]] | |||

[[Datei:Georg Elser.png|thumb|Georg Elser]] | |||

{{Zitat| Es ist eine außerordentlich interessante Inkarnationsreihe, wenn wir einmal die Seele von [[Martin Luther]], der den Protestantismus gegründet hat, betrachten. Martin Luther war eine sehr revolutionäre Seele und wirkte im Sinne eines Protestierens, eines wirklichen Protestes gegen die allgemeinen Bedingungen des damals existierenden, degenerierenden katholischen Systems. Das Protestieren führte schließlich dazu, daß wir es dann der Abzweigung oder der hinzu kommenden evangelischen Bekenntnisreligion, dem so genannten Protestantismus, zuordnen. Es war im wahrsten Sinne ein Protestieren, es war eine außerordentlich gewagte und mutige Tat, die Martin Luther vollbrachte. Zu dieser Zeit war er doch noch sehr der Gefahr unterlegen, in eine Rolle zu kommen, die ihm das Leben kostet. Dieser Martin Luther erscheint wieder in gewissen Teilen in der Seele Jakob Böhmes. | |||

Jakob Böhme erfährt nun inhaltlich und poetisch gesehen eine Steigerung in der Geistqualität zu Martin Luther. Es ist gewissermaßen eine Steigerung enthalten, wenn wir die Schriften Martin Luthers vergleichsweise zu Jakob Böhme nehmen. Jener heilige Hauch und Glanz in Böhmes Schriften, die sich ständig rhythmisch wiederholenden Geistbekenntnisse und Imaginationen, die darin niedergeschrieben sind, waren wieder eine außerordentliche Revolution für das damalige christliche Gemeindeleben. Ganz besonders da er Protestant war, entflammte eine Herausforderung für den protestantischen Glauben. Es kam schließlich im Zeitengeist, in den Wogen des Fließens von Zeitenströmen dorthin, daß dieser Jakob Böhme schließlich wieder eine Art Revolution startete gegen die sich verfestigende Form des Protestantismus. | |||

Er wurde sehr schwer bekämpft und mit aller Widersprüchlichkeit seines Schriftstellertums sanktioniert. Die Veröffentlichungen, so widersprüchlich es ist, kamen auf ganz eigentümliche Weise zuwege, denn Jakob Böhme, dem das Schreiben verboten wurde, wurde schließlich auch jegliche Existenzberechtigung innerhalb der evangelischen Glaubensgemeinschaft abgesprochen. Da meist besondere Härten mit einfallsreichen Machenschaften aufgetürmt werden, wenn es sich um die sensible Glaubensfrage handelt, ist es nicht verwunderlich, daß der oberste Primat, der Pfarrer aus dem Orte allerlei nur erdenkliche Methoden entwickelte, wie er den wirklich bedürftigen, armen und auch krank darniederliegenden Jakob Böhme in der Sonntagsmesse demütigen konnte. Auf den Höhepunkt der Demütigung brachte er es, indem er seine Schriften konfiszierte, sie vervielfältigte und allerlei Gelehrten schickte, um sie gegen Jakob Böhme aufzuhetzen. Da aber die Gelehrten des Umkreises plötzlich besonderes Interesse an den Schriften fanden, verbreitete sich somit das Schriftentum. Also geradewegs durch den Gegner, der äußersten Eifer besaß, Böhme zu demütigen, ihn in der Gemeinde zum unmündigen Narren zu erklären, wurden die Schriften in allen Teilen Deutschlands populär. Böhme selbst hätte das gar nicht zuwege bringen können, da er ein Schustermeister, ein einfachster Bürger des Landes war. | |||

Gerade durch die größten Widersprüche entstehen Bewegungen des Glaubens und Verkündigungen von Wahrheiten. Wir sehen aber, wenn wir Martin Luther im Geiste betrachten, wie sich eine Seele erneut in eine geheimnisvolle Mission inkarniert. Diese Seele wirkt weiter und sie kommt mit einer ganz eigenartigen Inkarnation wieder. Sie kommt während des zweiten Weltkrieges in der Fähigkeit eines Schreiners wieder. Da kommt eine Seele, die eine außerordentliche Disziplin und Kraft besitzt, eine Kraft, die schon durch ihre außerordentliche Genialität und Stärke daran erinnert, daß sie etwas Besonderes darstellt. Diese Seele stört sich natürlich am allermeisten an der Person Hitlers. Da diese Seele, die hier wiederkommt, sofort bemerkt, wie diese Hitlerfigur die erste und primärste Macht in dem Reichsregim darstellt, ist sie natürlich auf das Äußerste bemüht, nun diese Seele auszuschalten. Alle kennen diese Seele: [[Georg Elser]]. Diese Seele geht nun 30 Tage in das Hofbräuhaus und installiert dort im einzigartigen Alleingang einen Anschlag. Diesen Mut aufzubringen, so eine Tat zu vollziehen, die aber dann im letzten Moment schief geht und die ihm dann zum Verhängnis für das irdische Dasein wird, kann nur jemand, der eine zielstrebige Absicht in seiner Mitte führt. Diese Seele lebt weiter, nachdem sie 1945 abscheidet bzw. nachdem der Körper von Georg Elser durch Tod, durch Erschießen abscheidet, lebt und bewirkt nun in der Aufarbeitung des deutschen Volkes, in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus außerordentlich hohe Genialität. | |||

Wenn wir jetzt diese Seele suchen, so finden wir sie wieder im Wirken herein aus dem Licht. Wir können deshalb fragen: Wie ist das Licht von Deutschland durchgeistigt, wie ist es in Europa durchgeistigt? Wie lebt der Geist in Europa tatsächlich, wenn wir ihn ganz inniglich anschauen, wenn wir das Innerste des Lichtes betrachten, die innersten Gedanken, die im Lichte leben und weben? Wir finden dann eine Seele wie die von Georg Elser, die schon durch jene bekannte christliche Inkarnationsreihe hindurchgeht und schon vieles in der Weltschöpfung vollbracht hat. Eine solche Seele lebt in einer stillsten, ungesehenen Atmosphäre und bestimmt weiterhin die Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Sie kann natürlich nicht allein allerlei bewirken, daß also ein endgültiger Friede entsteht. Eines muß man aber tatsächlich feststellen, das Licht in Deutschland ist trotz aller Tragik und allen zeitlichen Nöten mit hohen Idealen der Christlichkeit aufgeladen. Obwohl natürlich die Zeitprobleme und die Machenschaften der Zeit wetteifern, so finden wir jedenfalls eine Seele vor, die aus den innersten Seinswelten, aus den innersten Schöpferwelten dagegen arbeitet. | |||

== Literatur == | Der Lebensauftrag einer Seele bleibt nicht nur innerhalb der irdischen Daseinsformen. Der Lebensauftrag vollbringt sich oftmals in seiner ganzen Größe erst nach dem Tode. Er wirkt nach dem Tode sogar noch weiter als wie innerhalb der Daseinswelt des Eingebundenseins. Es ist nicht immer leicht zu sehen, welche tiefe Kraft die einzelne Seele oder der einzelne geistbegabte Mensch in die Weltschöpfung hereinbringen will.}} | ||

* | |||

* | == Werke (Auswahl) == | ||

* | [[Datei:Boehme-Werk.jpg|mini|Titelblatt der ersten Werkausgabe]] | ||

* | * 1612: ''[[Aurora oder Morgenröte im Aufgang|Aurora]]'' (Die Morgenröte im Aufgang) | ||

* | * 1619: ''De tribus principiis'' (Beschreibung der drei Prinzipien göttlichen Wesens) | ||

* 1620: ''De triplici vita hominis'' (Von dem Dreyfachen Leben des Menschen) | |||

* 1620: ''Psychologica vera'' (Vierzig Fragen von der Seelen) | |||

* 1620: ''De incarnatione verbi '' (Von der Menschwerdung Jesu Christi) | |||

* 1620: ''Sex puncta theosophica'' (Von sechs Theosophischen Puncten) | |||

* 1620: ''Sex puncta mystica'' (Kurze Erklärung Sechs Mystischer Puncte) | |||

* 1620: ''Mysterium pansophicum'' (Gründlicher Bericht von dem Irdischen und Himmlischen Mysterio) | |||

* 1620: ''Informatorium novissimorum'' (Unterricht von den letzten Zeiten an P. Kaym) | |||

* 1621: ''Christosophia'' (Der Weg in Christo) | |||

* 1621: ''Libri apologetici'' (Schutz-Schriften wider Balthasar Tilken) | |||

* 1621: ''Antistifelius'' (Bedenken über Esaiä Stiefels Büchlein) | |||

* 1622: ''Ingleich Vom Irrtum der Secten Esaiä und Zechiel Meths'' | |||

* 1622: ''De signatura rerum'' (Von der Geburt und der Bezeichnung aller Wesen) | |||

* 1623: ''Mysterium Magnum'' (Erklärung über das erste Buch Mosis) | |||

* 1623: ''De electione gratiae'' (Von der Gnaden-Wahl) | |||

* 1623: ''De testamentis Christi'' (Von Christi Testamenten) | |||

* 1624: ''Quaestiones theosophicae'' (Betrachtung Göttlicher Offenbarung) | |||

* 1624: ''Tabulae principorium'' (Tafeln von den Dreyen Pricipien Göttlicher Offenbarung) | |||

* 1624: ''Apologia contra Gregorium Richter'' (Schutz-Rede wider Richter) | |||

* 1624: ''Libellus apologeticus'' (Schriftliche Verantwortung an E. E. Rath zu Görlitz) | |||

* 1624: ''Clavis'' (Schlüssel, das ist Eine Erklärung der vornehmsten Puncten und Wörter, welche in diesen Schriften gebraucht werden) | |||

* 1618–1624: ''Epistolae theosophicae'' (Theosophische Send-Briefe) | |||

* 1682: ''Werkausgaben'' | |||

* 1690: ''Idea Chemiae Boehmianae adeptae, Das ist: Ein kurtzer Abriß der Bereitung deß Steins der Weisen ''[https://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/33-6017 Digitalisat] | |||

'''Moderne Werkausgaben''' | |||

* Jacob Böhme: ''Historisch-kritische Gesamtausgabe.'' 30 Bände, in Kooperation mit der Jacob-Böhme-Forschungsstelle am SRC Text Studies der Universität Stuttgart, hrsg. von Günther Bonheim. frommann-holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2020, ISBN 978-3-7728-5000-4. | |||

* Jacob Böhme: ''Sämtliche Schriften.'' 11 Bände, Faksimile der Ausgabe von 1730, hrsg. von Will-Erich Peuckert. frommann-holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1955–1989, ISBN 978-3-7728-0061-0. | |||

* Jacob Böhme: ''Die Urschriften.'' 2 Bände, im Auftrag der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen hrsg. von Werner Buddecke. frommann-holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1963–1966, ISBN 978-3-7728-0073-3. | |||

== Literatur (Auswahl) == | |||

'''Primärliteratur''' | |||

* Werner Buddecke, Matthias Wenzel (Hrsg.): ''Jacob Böhme: Verzeichnis der Handschriften und frühen Abschriften.'' Städtische Sammlungen für Geschichte und Kultur, Görlitz 2000, ISBN 3-00-006753-1. | |||

* Werner Buddecke: ''Die Jakob-Böhme-Ausgaben.'' Teil 1: ''Die Ausgaben in deutscher Sprache.'' Neudruck [1937] Topos, Vaduz 1981, ISBN 3-289-00233-0. | |||

* Werner Buddecke: ''Die Jakob-Böhme-Ausgaben.'' Teil 2: ''Die Übersetzungen.'' Neudruck [1957] Topos, Vaduz 1981, ISBN 3-289-00256-X. | |||

'''Sekundärliteratur''' | |||

* Bernhard Asmuth: ''Jakob Böhme. 1575-1624.'' In: Herbert Hupka (Hrsg.): ''Große Deutsche aus Schlesien.'' Gräfe und Unzer, München 1969, S. 19–27. | |||

* Günther Bonheim: ''Zeichendeutung und Natursprache. Ein Versuch über Jacob Böhme.'' Königshausen & Neumann, Würzburg 1992, ISBN 3-88479-717-4 (zugleich Dissertation, Uni Bonn 1989). | |||

* [[Paul Deussen]]: ''Jakob Böhme. Über sein Leben und seine Philosophie.'' 2. Auflage, F. A. Brockhaus, Leipzig 1911. | |||

* Gerhard Dünnhaupt: ''Jacob Böhme''. In: ''Personalbibliographien zu den Drucken des Barock.'' Band 1, Hiersemann, Stuttgart 1990, S. 672–702, ISBN 3-7772-9013-0 (Werk- und Literaturverzeichnis). | |||

* Frank Ferstl: ''Jacob Boehme – der erste deutsche Philosoph. Eine Einleitung in die Philosophie des Philosophus Teutonicus.'' Weißensee-Verlag, Berlin 2001, ISBN 3-934479-57-X. | |||

* Andreas Gauger: ''Jakob Böhme und das Wesen seiner Mystik.'' 2. Auflage, Weißensee-Verlag, Berlin 2000, ISBN 3-934479-30-8 (zugleich Dissertation, TU Dresden 1994). | |||

* Christoph Geissmar: ''Das Auge Gottes. Bilder zu Jakob Böhme.'' Harrassowitz, Wiesbaden 1993, ISBN 3-447-03453-X. | |||

* Joachim Hoffmeister: ''Der ketzerische Schuster. Leben und Denken des Görlitzer Meisters Jakob Böhme.'' Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1976. | |||

* Maik Hosang: ''Jacob Böhme. Der erste deutsche Philosoph – Das Wunder von Görlitz.'' Senfkorn-Verlag, Görlitz 2007, ISBN 3-935330-24-3. | |||

* Thomas Isermann: ''O Sicherheit, der Teufel wartet deiner! Jacob Böhme Lektüren.'' Oettel Verlag, Görlitz 2017, ISBN 978-3-944560-37-3. | |||

* Richard Jecht (Hrsg.): ''Jakob Böhme. Gedenkgabe der Stadt Görlitz zu seinem 300jährigen Todestage.'' Magistrat, Görlitz 1924. | |||

* Alexandre Koyré: ''La Philosophie de Jacob Boehme.'' Vrin, Paris 1929 (Neuausgabe 2002, ISBN 2-7116-0445-4). | |||

* Dieter Liebig: ''Jakob Böhme: Aurora oder Morgenröthe im Aufgang. Ein Kommentar.'' Schriftenreihe der Akademie Herrnhut, Band 1. Neisse Verlag, Dresden 2012, ISBN 978-3-86276-077-0. | |||

* Ina Rueth: ''Jacob Böhme und die Pest zu Görlitz''. Theater Görlitz, Görlitz 2007. | |||

* Donata Schoeller Reisch: ''Enthöhter Gott – vertiefter Mensch. Zur Bedeutung der Demut, ausgehend von Meister Eckhart und Jakob Böhme.'' Alber, Freiburg i. Br. 2002, ISBN 3-495-47923-6. | |||

* John Schulitz: ''Jakob Böhme und die Kabbalah. Eine vergleichende Werkanalyse.'' Lang, Frankfurt am Main 1992 (urspr. Dissertation, Ann Arbor 1990). | |||

* Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Claudia Brink, Lucinda Martin (Hrsg.): ''Alles in Allem. Die Gedankenwelt des mystischen Philosophen Jacob Böhme – Denken · Kontext · Wirkung (Katalog).'' Sandstein Verlag, Dresden 2017, ISBN 978-3-95498-328-5. | |||

* Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Claudia Brink, Lucinda Martin (Hrsg.): ''Grund und Ungrund. Der Kosmos des mystischen Philosophen Jacob Böhme (Aufsatzband).'' Sandstein-Verlag, Dresden 2017, ISBN 978-3-95498-327-8. | |||

* [[Gerhard Wehr]]: ''Jakob Böhme. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.'' 8. Auflage, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2002, ISBN 3-499-50179-1. | |||

* Matthias Wenzel: ''Der Mystiker und Philosoph Jacob Böhme (1575–1624). Sein Weg in die Welt – und zurück nach Görlitz''. In: ''BIS – Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen.'' Band 1, 2008, S. 82–85, [http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/630/1212056067288-3560.pdf Volltext] auf Qucosa. | |||

* ''Erkenntnis und Wissenschaft – Jacob Böhme (1575–1624). Internationales Jacob-Böhme-Symposium Görlitz 2000'' (= ''Neues Lausitzisches Magazin.'' – Beiheft; 2). Oettel, Görlitz und Zittau 2001, ISBN 3-932693-64-7. | |||

* Wilhelm Ludwig Wullen: ''Jacob Böhme's Leben und Lehre.'' Liesching, Stuttgart 1836 {{ULBDD|urn:nbn:de:hbz:061:1-497680}}. | |||

'''Artikel in Nachschlagewerken''' | |||

* {{BBKL | url=http://www.bautz.de/bbkl/b/boehme_j.shtml|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070613070516/http://www.bautz.de/bbkl/b/boehme_j.shtml |archivedate=2007-06-13 |autor=Friedrich Wilhelm Bautz|artikel=Böhme, Jakob|band=1|spalten=661–665}} | |||

* {{RE3|3|272|276|Böhme, Jakob|Dibelius}} | |||

* {{NDB|2|388|390|Böhme, Jacob|Werner Buddecke|118512579}} | |||

* {{ADB|3|65|72|Böhme, Jacob|Julius Hamberger|ADB:Böhme, Jacob}} | |||

== Weblinks == | == Weblinks == | ||

{{HAB|per+boehme,+jacob}} | {{Wikiquote}} | ||

* [http:// | {{Commonscat}} | ||

* [ | {{Wikisource}} | ||

* {{DNB-Portal|118512579}} | |||

== | * {{DDB|Person|118512579}} | ||

* {{HAB|per+boehme,+jacob}} | |||

* {{Webarchiv | url=http://wiki2.olgdw.de/index.php?title=Jakob_Böhme | wayback=20160221150610 | text=Jakob Böhme}} im ''[http://www.olgdw.de/biographisches-lexikon-der-oberlausitz/ Biographischen Lexikon der Oberlausitz]'' | |||

* [http://12koerbe.de/lapsitexillis/aurora.htm Aurora oder Morgenröte im Aufgang, Netzedition] | |||

* [http://www.jacob-boehme.org/ Jakob Böhme Institut Görlitz] | |||

* [http://www.euroopera.org/stube-jakob-boehmes Inhalte der Informationstafeln aus Stube Jakob Boehmes im Jakob-Böhme-Haus] in Zgorzelec | |||

* Rolf Beyer: ''„Morgenröte im Aufgang“. Die Mystik des Jakob Böhme.'' – SWR2 Wissen, Sendung vom 8. Mai 2009 [http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/-/id=660374/nid=660374/did=4728708/jbpwt1/index.html# – zum Lesen, Hören (30 min) oder Herunterladen] | |||

* [http://phaidra.univie.ac.at/o:67853 Trost-Schrifft von vier Complexionen: das ist Unterweisung in Zeit der Anfechtung für ein stäts trauriges angefochtenes Hertz […] Auff Begehren geschrieben im Martio Anno 1624 durch Jacob Böhmeen], Amsterdam 1661, E-Book der Universitätsbibliothek Wien (eBooks on Demand) | |||

* [https://www.jacob-boehme-goerlitz.de/ Wissen, Notizen und Nachrichten zu Jacob Böhme] | |||

* Staatliche Kunstsammlungen Dresden: ''[https://www.skd.museum/presse/2017/alles-in-allem-die-gedankenwelt-des-mystischen-philosophen-jacob-boehme/ Alles in allem. Die Gedankenwelt des mystischen Philosophen Jacob Böhme]'' Sonderausstellung, 26. August 2017 bis 19. November 2017. | |||

* [https://www.deutschlandfunkkultur.de/eine-lange-nacht-ueber-den-mystiker-jacob-boehme-liebe-und.1024.de.html?dram:article_id=473349 ''Eine Lange Nacht über den Mystiker Jacob Böhme – Liebe und Zorn'' von Ronald Steckel, 2020] | |||

* [http://www.boehme.pushpak.de/ ''Ausgewählte Schriften von Jacob Böhme in deutscher Überarbeitung''] | |||

== Einzelnachweise == | |||

<references /> | <references /> | ||

{{Normdaten|TYP=p|GND=118512579|LCCN=n/78/95710|NDL=00462599|VIAF=54144350}} | |||

{{DEFAULTSORT:Bhme, Jakob}} | {{DEFAULTSORT:Bhme, Jakob}} | ||

[[Kategorie:Philosoph (Renaissance)]] | [[Kategorie:Philosoph (Renaissance)]] | ||

[[Kategorie:Christlicher Mystiker]] | [[Kategorie:Christlicher Mystiker]] | ||

[[Kategorie: | [[Kategorie:Person des Spiritualismus]] | ||

[[Kategorie:Pantheismusstreit (Böhme)]] | |||

[[Kategorie:Person des Christentums]] | |||

[[Kategorie:Eingeweihter]] | [[Kategorie:Eingeweihter]] | ||

[[Kategorie:Hellseher]] | |||

[[Kategorie:Jakob Böhme|!]] | [[Kategorie:Jakob Böhme|!]] | ||

[[Kategorie:Schuhmacher]] | [[Kategorie:Schuhmacher]] | ||

[[Kategorie:Dichter]] | [[Kategorie:Dichter]] | ||

[[Kategorie:Mystiker]] | |||

[[Kategorie:Protestant]] | |||

[[Kategorie:Panentheist]] | |||

[[Kategorie:Autor (Philosophie)]] | [[Kategorie:Autor (Philosophie)]] | ||

[[Kategorie:Geboren 1575]] | [[Kategorie:Geboren 1575]] | ||

Aktuelle Version vom 29. September 2024, 10:34 Uhr

Jakob Böhme, zeitgenössisch Jacob Böhme, (* 1575 in Alt-Seidenberg bei Görlitz; † 17. November 1624 in Görlitz) war ein deutscher Mystiker, Philosoph und christlicher Theosoph. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nannte ihn den „ersten deutschen Philosophen“, weil er als erster philosophische Werke in deutscher Sprache verfasste.

Leben

Jakob Böhme (zeitgenössisch auch Beme, Byme, Bohem und ähnlich)[1] wurde als viertes Kind einer besitzenden Bauernfamilie in Alt-Seidenburg bei Görlitz geboren. Der Vater Jakobs war außerdem Kirchdiener und Gerichtsschöffe. Auf Grund seiner schwächlichen Konstitution wurde der Knabe zu einem Schuhmacher in die Lehre gegeben. Nach seinen Wanderjahren ließ sich Jakob Böhme 1594 in seiner Heimatstadt Görlitz nieder.[2] Jakob Böhme war Meister und ließ sich am 24. April als Bürger von Görlitz eintragen. Das Bürgerrecht eines Ledigen setzte voraus, sich binnen eines Halbjahres zu verehelichen und Hausbesitz zu erlangen. Am gleichen Tag erwarb er eine der 44 Schuhbänke auf dem Untermarkt für 240 Görlitzer Mark vom Schwager seiner künftigen Schwiegermutter.[3] Noch im selben Jahr heiratete er Catharina Kuntzschmann[4] und kaufte ein Wohnhaus auf dem Töpferberg. Seine Frau gebar ihm zwischen 1600 und 1611 vier Söhne. In dieser Zeit hatte er mindestens drei mystische Erfahrungen, die er aber zunächst nicht öffentlich machte.

1612 hielt er seine Überlegungen handschriftlich in einem später Aurora oder Morgenröte im Aufgang genannten Werk fest – eine erstaunliche Arbeit für einen einfachen Schuhmacher, der nie studiert hatte. Man findet alle Keime seines späteren Denkens bereits in diesem Werk. Böhme selbst gab ihm den Namen Morgenrot (der Titel Aurora, unter dem es später bekannt wurde, ist die lateinische Übersetzung dieses Namens).

Böhme hatte nicht die Absicht, diese Arbeit zu veröffentlichen. Doch als sein adeliger Freund Karl Ender von Sercha das Aurora-Manuskript bei Böhme liegen sah, als er zu Besuch war, nötigte er Jakob, ihm das Manuskript zu überlassen. Von Sercha kopierte dann, gegen Böhmes Willen, das Manuskript, sodass es in Görlitz in Umlauf kam.[5] Der damalige Hauptpastor der Görlitzer Peter- und Paulskirche, Gregor Richter, dessen Gemeinde Böhme damals angehörte, bekam eine Kopie zu Gesicht. Richter hielt das Werk für häretisch und ging gegen Böhme beim Stadtrat vor. Daraufhin wurde Böhme kurzzeitig arrestiert und im Jahr 1612 mit einem Schreibverbot belegt, welchem er sich sieben Jahre lang fügte. Böhme quittierte sein Schusterdasein 1613 und verkaufte seine Schuhbank, um seiner Frau Katharina beim Garnhandel zu helfen, da dies wohl lukrativer war.[6]

Nach einigen Jahren des Schweigens ließ er sich 1618 durch Freunde überreden, erneut und jetzt mit der Selbstsicherheit eines Berufenen zu schreiben. Inzwischen hatte er sich vermutlich mit dem Werk des Paracelsus, Valentin Weigels und mit der Philosophie des Neuplatonismus vertraut gemacht, und sein schriftstellerisches Talent hatte sich fruchtbar entwickelt. Sein zweites Werk Die Beschreibung der drei Prinzipien göttlichen Wesens (De tribus principiis) erschien 1619.

Nach der Publikation von Weg zu Christo (1624) und einiger anderer Schriften wurde Richter erneut aktiv und bereitete eine neuerliche Anklage vor. Trotz Richters Tod am 24. August sah sich Böhme zusehends Anfeindungen der Gemeinde ausgesetzt. Er setzte sich mit seinen Kritikern in den Theosophischen Sendbriefen auseinander, welche in seiner wachsenden Anhängerschaft auf großes Interesse stießen. Noch auf seinem Sterbebett musste sich Böhme einem Glaubensverhör stellen. Richters Nachfolger verweigerte dem „Ketzer“ zunächst ein christliches Begräbnis, welches schließlich doch vollzogen wurde. Die verhetzte Einwohnerschaft besudelte seine Grabstätte auf dem Görlitzer Nikolaikirchhof.

Zeitgenössisches Umfeld

Die Philosophie von Böhme wird vereinfachend oft als Pantheismus betitelt, obwohl er diese Anschuldigung vehement zurückwies und sich selbst nicht als Pantheisten begriff.[7] Seine Weltanschauung entspricht den frühbürgerlichen Auffassungen. Böhme wurde von den Wirren der Zeit geprägt, so von den Nachwirkungen der Reformation und des Bauernkriegs, der Erstarrung des Protestantismus und der Gegenreformation, die seit den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts an Boden gewann, und dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges. Im engeren Sinn war es der in Riten und Dogmen verharrende Protestantismus, der weite Bereiche des geistigen und praktischen Lebens in Deutschland bestimmte, gegen welchen sich Böhmes Lehre richtete.

Sie war Ausdruck der kleinbürgerlichen Opposition, der sich auch Teile des niederlausitz-schlesischen Adels anschlossen. Die wesentlichen geistigen Quellen, auf die sich diese Richtung stützte, waren Nikolaus von Kues, der seinerseits von Meister Eckhart beeinflusst war, welchen er in seiner Apologia gegen den Pantheismus-Vorwurf verteidigte, die von Nikolaus von Kues beeinflusste naturphilosophische Lehre des Paracelsus und die am Neuplatonismus und der Kabbala orientierte Mystik des Agrippa von Nettesheim. Als Hauptvertreter dieser Strömung gelten Sebastian Franck, Valentin Weigel und Böhme, dessen Lehre ihren Höhe- und Schlusspunkt darstellt.

Böhme und seine Anhänger waren mit dem offiziellen Luthertum unzufrieden und stark an der Lehre Kaspar Schwenckfelds (1489–1561) orientiert. Schwenckfeld wollte – ein Ansinnen, das in der oppositionellen Mystik häufig anzutreffen war und dem urchristliche Ideale zugrunde lagen – ein Christentum ohne Kirche als besondere hierarchisch aufgebaute Organisationsform, weil dadurch die Nähe des Menschen zur göttlichen Vorstellung von seiner Stellung innerhalb der Hierarchie abhängig sei. Vielmehr trat er für eine unmittelbare Beziehung jedes Menschen zur göttlichen Botschaft ein.

Sind auch die äußeren Faktoren von Böhmes Leben bekannt, so kann dies nicht von seinem geistigen Entwicklungsgang und seinen Beziehungen zu den zeitgenössischen theoretischen Hauptströmungen behauptet werden, da hierüber jegliche Angaben fehlen. Er zitierte außer der Bibel weder fremde Werke, noch gibt er Autoren an. Jedoch kann indirekt aus seinen Schriften auf seine unmittelbaren Quellen geschlossen werden. Demzufolge kannte er die naturphilosophische, astrologische, alchemistische und religiös-mystische Literatur seiner Zeit. Er selbst gab an, „vieler hoher Meister Schriften gelesen“ zu haben, ohne dabei die geistige Befriedung gefunden zu haben, nach der er strebte.

Denken

Die Natur als Lehrmeister

Böhme erwägt in seinem Denken nicht nur die Hl. Schrift, sondern auch die Natur. Die Natur ist für Böhme zwar die niederste Art der Gotteserkenntnis, doch auch ein unverzichtbarer Bestandteil derselben.[8] Die höchste Art der Gottesschau ist für ihn jedoch „nur durch den Geist“[9] möglich.

Böhme behauptet, er habe von der ganzen Natur und ihrer instehenden Geburt seine ganze Philosophie, Astrologie und Theologie studiert und nicht von Menschen und durch Menschen; keck behauptet er: „(...) so kann mich auch kein Mensch darin unterrichten.“[10] Trotzdem ist der Einfluss „vieler hoher Meister“ unverkennbar, insbesondere der von Paracelsus, Valentin Weigel und Kaspar von Schwenckfeld. Vor allem die von der göttlichen Vorstellung zum Menschen hinführende Erkenntnislehre Weigels – Lernen sei, sich selbst erkennen; der Mensch lerne die Welt, welche ist geworden aus der inneren Welt im Menschen; obwohl alle übernatürliche Erkenntnis aus der göttlichen Vorstellung komme, so komme sie doch nicht ohne den Menschen, sondern in, mit, aus und durch den Menschen – bildet den theoretischen Hintergrund des Böhmeschen Schaffens.

Die Gedanken Böhmes liegen in seinen Schriften nicht immer auf den ersten Blick offen, sondern sind mit seinen mystischen, phantastischen, zum Teil mit alchemistischen Spekulationen durchsetzten Auffassungen verflochten. Böhme, der niemals eine Universität besuchte und sich sein gesamtes Wissen selbst erarbeiten musste, verfügte nicht über eine exakte, mit abstrakten Begriffen operierende Wissenschaftssprache; stattdessen besteht sein Vokabular aus einer Liaison lutherisch-biblischer und mitterlalterlich-alchemister Begriffe, welche Böhme oft genug selbst nicht ganz recht versteht (bspw. benutzt Böhme den Begriff „Qual“ synonym zu „Qualität“ und „Quall“/ „Quell“). Bei allen Nachteilen, die hieraus erwachsen, traten in seiner ausdrucksstarken und lebensnahen Bildersprache die volkstümlichen Züge hervor, die ihn in ungewöhnlich scharfen, von ihm selbst ausgesprochenen Gegensatz zur geltenden Schul- und Büchergelehrsamkeit brachten. Dies hing auch damit zusammen, dass sein persönliches Ziel nicht nur philosophisch-theoretisch, sondern ebenso prophetisch-praktisch[11] war.

Böhmes Sprache macht ihn notorisch unverständlich, sodass sogar Hegel seine Sprache „barbarisch“ nennt.[12]

Kernpunkte seines Denkens

Böhmes Gedanken kreisen

- um Kosmogonie, insbesondere das Entstehen der äußeren Welt aus der inneren,[13]

- um die Ableitung sowohl der Prinzipien des Guten sowie des Bösen in der Natur „als eine ewigwährende Kraft“, welche „die Kreaturen beweglich“ macht, aus Gott,

- um den Gedanken, dass der Widerspruch als ein notwendiges Moment in allen Erscheinungen der Wirklichkeit vorhanden sei, freilich ohne Verwendung des Begriffs selbst, und damit um die Dialektik der Qualitäten des „zornigen“ und des liebenden Gottes bei der Erschaffung der Welt,

- um die Bedeutung des weiblichen Prinzips der Weisheit (Sophia) für wirkliche Erkenntnis und

- um die Freiheitsfähigkeit des Menschen, die aus dem inneren Bezug zum Ur- und Ungrund erwächst.

Ubiquität bei Böhme

Die aus dem Wesen Gottes sich in der Natur und ihren Kreaturen offenbarenden Prinzipien des Lichts und der Dunkelheit sind im Leben allgegenwärtig. Deshalb sind, wie in Der Weg in Christo formuliert, „Himmel und Hölle […] überall gegenwärtig. Es ist nur eine Einwendung des Willens entweder in Gottes Liebe oder in Zorn“.

Damit findet man bei Böhme, wenn auch nicht als Resultat direkter Anknüpfung, das gleiche pantheistische Motiv wieder, welches bei der Betrachtung der Geschichte des Materie-Form-Problems (siehe Hylemorphismus), mit den Zentralgestalten Averroës und Giordano Bruno, erwuchs und durch die allmähliche Hereinnahme der „göttlichen“ Wirklichkeit in die Vorstellung des Materiellen gekennzeichnet war, bis schließlich bei Bruno die Materie überhaupt erst die Form aus sich heraussetzt.

Die Kluft, die Böhme hiermit zur offiziellen Gotteslehre des Christentums öffnete, war trotz aller Beteuerungen der Rechtgläubigkeit nicht zu überbrücken und führte zu Anfeindungen gegen ihn.

Böhme empfand mit aller Härte den in der traditionellen scholastischen Kosmologie enthaltenen Widerspruch zwischen der reinen Geistigkeit der göttlichen Vorstellung und der „stofflichen“, „erdhaften“ Wirklichkeit, die diese geschaffen haben sollte. In keiner Schrift findet er eine Antwort auf die ihn quälende Frage, welche Materie oder Kraft wohl Gras, Kraut, Bäume, Erde und Steine hervorgebracht habe. Damit wurde von Böhme das Problem der Schöpfung wieder aufgeworfen und somit, aus seiner Sicht, die Frage nach dem Verhältnis von Geistigem und Materiellem neu gestellt.

In späteren Schriften wehrt sich Böhme gegen eine missdeutende Gleichsetzung von Gott und Natur.[14]

Gott und Luzifer

Bei Beachtung seiner gesellschaftlichen Lebensumstände sowie des Standes der damaligen einzelwissenschaftlichen Forschung wird es verständlich, dass seine Antworten mystischen Charakter tragen; zugleich weisen sie dialektische Momente auf. Er griff auf die Vorstellung von Luzifer zurück, dessen Erhebung den Zorn, die „Grimmigkeit“ in Gott erweckt habe. Deshalb finde der Mensch im Grunde der Natur nicht „göttliche“ Ruhe, sondern ein „Wüten und Reißen, Brennen und Stechen und ein ganz widerwillig Wesen“, nichts „denn eitel Grimmigkeit“ (in: 1, Band 2, 185, 171, 91). Diese „Grimmigkeit“ ist nicht einseitig moralisch aufzufassen, sondern im Zusammenhang mit seiner Qualitätslehre zu sehen. Böhme stellte den Grimm als böse Qualität der guten Qualität gegenüber. Beide seien die Zusammenballung je dreier spezieller Qualitäten oder „Quellgeister“, deren gegensätzliche Verhaltensweisen das Geschehen in der Welt bestimmen. Böhme fasst Gott nicht als reinen Geist auf, vielmehr bedarf dieser einer „ewigen Natur“, um überhaupt erst lebendiger Geist werden zu können. Die ganze Natur stehe in großem Sehnen, immer willens, die göttliche Kraft zu gebären. Sie sei der Leib Gottes und habe alle Kraft wie die ganze Gebärung in sich. Für Böhme ist die „Grimmigkeit“ (Drei Prinzipien göttlichen Wesens) die Voraussetzung für Leben und „Beweglichkeit“: „[A]uch wäre weder Farbe noch Tugend, sondern es wäre Alles ein Nichts“. Die Dualität ist also Motor der Schöpfung. In den Theosophischen Sendbriefen heißt es: „Der Himmel ist in der Hölle, und die Hölle ist im Himmel“. Die Schattenseite dieser Dynamik ist, wie Böhme in Vom Dreifachen Leben des Menschen ausführt, ein „Streit im Menschen und um den Menschen“: „Es sind zwei Suchten in der Seele, eine suchet immer das irdische Wesen, eine ist Gottes Sucht und suchet Himmelreich“. Während die Natur „ein Feuer“ bleibt, ist die „Freiheit ein Licht“ und das Ziel eines „ander[en] Sehnen[s] und Begehren[s] nach einem anderen Wesen und Leben, welches nicht tierisch und vergänglich ist“. In seiner Schrift Vom Beten betont Böhme, dass der Mensch in seiner Wahl des Reiches einen freien Willen hat: „Der Mensch tue, was er will“. Böhme gibt auf die alte Frage, woher und wie das Böse in die Schöpfung gekommen ist, eine andere Antwort als die kirchlichen Dogmatiker, die von einer prinzipiellen Trennung der geistigen und weltlichen Bereiche ausgehen: Das Böse ist eine potentielle Begleiterscheinung der aus Gott hervorgehenden Naturkraft, die allerdings erst durch die Entscheidung des Menschen realisiert wird. Böhme schreibt programmatisch:

„[…], so man aber will von Gott reden, was Gott sei: so muß man fleißig erwägen die Kräfte in der Natur, dazu die ganze Schöpfung, Himmel und Erde, sowohl Sterne und Elemente, und die Kreaturen, […]“

Böhme erläutert in Aurora, im Zusammenhang mit der Qualität des „zornigen Gottes“ stehe „die Hölle, dazu die ewige Feindschaft und Mordgrube, und eine solche Kreatur [sei] der Teufel geworden“, der in Die drei Prinzipien göttlichen Wesens als ehemaliger „heiliger Engel“ dargestellt wird, der im „arme[n] Mensch[en]“ durch sein „infizierendes Gift […] das Zornfeuer“ aufflammen lasse und „das holdselige Licht in dem animalischen Geist“ lösche. Wie ein Mörder wollte nun Luzifer „alles unter seine Gewalt […] bringen“, aber das „Zornfeuer Gottes in der Natur“ reiche „nicht bis auf den innersten Kern des Herzens, welcher der Sohn Gottes ist, viel weniger in die verborgene Heiligkeit des Geistes“, die von Liebe durchdrungen ist. Da Luzifer nicht in der Liebe geblieben [sei] und sie auslöschte, reiche seine Herrschaft nicht tiefer (Aurora). Der Streit zwischen beiden, Licht- und Angstwelt, „währet, solange das irdische Leben währet“ (Von der Menschwerdung Christi).

Der Begriff der Qualität bei Böhme

Böhme unterscheidet in seiner Gottes- und Schöpfungsvorstellung drei Phasen: Im ersten (und wieder im dritten) Abschnitt ruhen alle Kräfte als reine Ideen, bewegungslos und ungetrennt in Harmonie der Ewigkeit: In der Schrift Der Weg zu Christo („Zum Beschluss“) beschreibt Böhme Gott als „in sich selber naturlos, sowohl affekt- und kreaturlos“, ohne Neigung, weder zum Guten noch zum Bösen. Er [sei] ein „Ungrund“, das „Nichts und das Alles“, weder „Licht noch Finsternis, weder Liebe noch Zorn, sondern das Ewige Eine“. Entsprechend formuliert er in Aurora: „Alle Kräfte in dem Vater sind in einander wie Eine Kraft, und alle Kräfte bestehen in dem Vater in einem unerforschlichen Lichte und Klarheit.“ Von dieser Einheit aus erklärt sich Böhme die Entwicklung zur Dualität mit Hilfe der Qualitäten in einem an die Stufen der Dialektik erinnernden Dreischritt.

Die Fassung des Begriffs „Qualität“ durch Böhme zeigte dessen beträchtliches dialektisches Denkvermögen. Sie bedeutete für ihn Beweglichkeit, nämlich „qualen und treiben eines Dinges“. „Qualen“ als treibende Bewegung war für ihn eine Grundeigenschaft des Seins. In seiner Schrift De tribus principiis setzte er dann nur noch den Grimm unter Überwindung des Begriffpaares „Gut und Böse“ als Ausgangspunkt für die Bewegung in der Wirklichkeit. Klar findet man den Gedanken vom Vorhandensein des Widerspruchs in den Dingen herausgearbeitet: Alles „stößet, quetschet und feindet (sich) und also ein Widerwille in der Kreatur ist, und also ein jeglicher Körper mit ihm selbst unseins ist“ (in: 1, Band 3, Vorrede, Abschnitt 13).

Der Gegensatz zwischen einzelnen Qualitäten ist die Voraussetzung der Erschaffung der Welt: Die „ganze Gottheit hat in ihrer innerlichsten, anfänglichsten Geburt im Kern gar eine erschreckliche Schärfe, indem die herbe Qualität [= zweites Principio] gar ein finsteres und kaltes Zusammenziehen ist, gleich dem Winter […] und die bittere Qualität [= erstes Principio] ist ein reißend und schneidend bitterer Quell; denn sie zerteilet und zertreibet die harte und herbe Qualität und macht die Beweglichkeit. Und zwischen diesen zwei Qualitäten wird die Hitze [= drittes Principio] geboren von ihrem harten, grimmigen Reiben, Reißen und Toben, die steiget auf als eine grimmige Anzündung. Solches Aufsteigen wird in der herben Qualität befestigt, dass ein Körper wird“. Wenn in diesem Körper keine weitere Qualität wäre, welche die Grimmigkeit löschen könnte, wäre darin eine stete Feindschaft.

Böhme formulierte die untrennbare Verbindung des Widerspruchsprinzips, das in der Natur wirke, wie folgt:

- „Denn wenn keine Natur wäre, so wäre auch keine Herrlichkeit und Macht, viel weniger Majestät, auch kein Geist; sondern eine Stille ohne Wesen, ein ewig nichts ohne Glanz und Schein“ (in: 1, Band 4, Kapitel XIV, Abschnitt 37).

Sophia als weibliche Seite des Geistes

Alle Werke Böhmes durchzieht das Bemühen, das von ihm als zu einseitig und äußerlich empfundene rationalistische Denken durch die Erkenntniskräfte von Herz, Leib und Seele zu ergänzen. Diese begreift er als weibliche Seite der göttlichen Weisheit:

- „Ein jeder Geist ist rohe, und kennet sich nicht: nun begehret ein jeder Geist Leib, beides zu einer Speise und Wonne […] Die Jungfrau der Weisheit umgab den Seelen-Geist erstlich mit himmlischer Wesenheit, mit himmlischem Göttlichem Fleische, und der heilige Geist gab die himmlische Tinctur.“ (Jacob Boheme: Vierzig Fragen von der Seelen. Frage 4, Abs. 1 und 6).

- „Das ist meine Jungfrau, die ich in Adam hatte verloren, da ein irdisch Weib aus ihr ward. Jetzt habe ich meine liebe Jungfrau aus meinem Leibe wiedergefunden. Nun will ich die nimmermehr von mir lassen. Der Leib ist der Seelen Spiegel und Wohnhaus, und ist auch eine Ursache, dass die pure Seele den Geist verändert, als nach der Lust des Leibes oder des Geistes dieser Welt.“ (Jacob Boehme: Vierzig Fragen von der Seelen. Frage 7, Abs. 14).

In Die drei Prinzipien göttlichen Wesens tritt Sophia als perlengeschmückte Jungfrau auf. Böhme erklärt in Dialogform, nach dem Vorbild des biblischen „Hohenliedes“, die Spannung im Menschen zwischen dem „Jüngling“ als dem „Geist, den er aus der Natur von der Welt ererbet hatte“, und der „züchtige[n] Jungfrau“, dem „Geist, so ihm aus Gott eingeblasen“. Der Jüngling begehrte sie als seine Braut, sie aber antwortete: „Du bist ja mein Bräutigam und mein Gesell, aber du hast nicht meinen Schmuck […] mein Gemüt ist immer beständig; du aber hast ein unbeständiges Gemüt, und deine Kraft ist zerbrechlich. Wohne in meinen Vorhöfen; aber meine Perle gebe ich dir nicht; denn du bist finster und sie ist leicht und schön“. In ihrer irdischen Vermählung verlor „die edle Sophia […] ihr Perllein“ (Der Weg zu Christo) und wurde zum ebenfalls vom Geist dieser Welt beherrschten Weib. Aber die Jungfrau, der immer seine Sehnsucht galt, hat dem Menschen „zugesagt, [ihn] nicht zu verlassen in keiner Not: sie will [ihm] zu Hülfe kommen in der Jungfrau Sohne, […] er wird [ihn] wohl wieder ins Paradeis bringen“.

Der Gedanke der Freiheit bei Böhme

Die Idee der Freiheit, welche für die klassische deutsche Philosophie maßgebend wurde, findet bei Böhme erstmals ihre Begründung. Da der Mensch als leibliches, seelisches und geistiges Wesen selbst Teil des Ewigen, Göttlichen oder Ungrundes ist, kann er auch in sich selbst einen Bezug dazu herstellen. Da der Ungrund oder das Göttliche unbedingter, ewig freier Wille und Ursprung aller Dinge ist, wird auch der Mensch umso freier, je mehr er dies in sich entdeckt. So kann er nur persönlich oder gesellschaftlich Bedingtes in und um sich relativieren und lieber den Sinn des Ganzen, und so auch sich selbst als ganzes und freies Wesen begehren:

- „Erstlich ist die ewige Freiheit, die hat den Willen, und ist selber der Wille. Nun hat ein jeder Wille eine Sucht etwas zu tun oder zu begehren, und in demselben schauet er sich selbst: er siehet in sich in die Ewigkeit, was er selber ist; er machet ihm selber den Spiegel seines gleichen, dann er besiehet sich, was er ist: so findet er nun nichts mehr als sich selber, und begehret sich selber.“ (in: Vierzig Fragen von der Seelen. Frage 1, Abs. 13, Die erste Gestalt).

In seiner Schrift Vom Beten schreibt Böhme, „der Mensch [habe] freien Willen, er [möge] sich auf Erden in einem Werke erlustigen, worinnen er [wolle]. Es [stehe] alles in Gottes Wunder, der Mensch [tue], was er[wolle]“. In De signatura rerum erklärt er die Zusammenhänge der freien Entscheidung mit der Naturerkenntnis. Denn ohne sie „könnte ein Mensch den anderen nicht verstehen“: „Drum ist in der Signatur der größte Verstand, darinnen sich der Mensch nicht allein lernet selber kennen, sondern er mag auch darinnen das Wesen aller Wesen lernen erkennen […]. Die ganze äußere Welt ist eine Bezeichnung der inneren geistlichen Welt […]. Das Wesen aller Wesen ist eine ringende Kraft, denn das Reich Gottes stehet in der Kraft, also auch die äußere Welt“. Darum solle sich ein jeder verstehen lernen, „wie ein Leben verderbe, wie aus Gutem ein Böses werde und aus Bösem ein Gutes, wenn sich der Wille umwendet“, und kennen lernen, „was für Eigenschaften in ihm regieren. Der Mensch [müsse] allhie im Streite wider sich selbst sein, [wolle] er ein himmlischer Bürger werden“ Er solle den vier verführerischen „Element[en] der finstern Welt“ (Hoffart, Geiz, Neid, Zorn) widerstehen und bedenken, „dass Gott selber in ihm sein Vorsatz sei, dass er ihn wolle erretten und ihn in sein Reich einführen“ (Von sechs theosophischen Punkten). Er müsse „wieder neu geboren werden, [wolle er] wieder das Reich Gottes schauen“ (Von der Menschwerdung Christi). Dieses Reich in seiner Dreiheit „Vater, Sohn und Heiliger Geist“ sei „von der ewigen Freiheit und [bleibe] ewig die Freiheit“ (Vom Beten).

Nachwirkung

1682 wurden die theosophischen Schriften Böhmes erstmals gemeinsam herausgegeben.

Böhmes Nachwirkungen zeigten sich in Deutschland und besonders in den Niederlanden und England, wo die Anhänger seiner Ideen als „Behmenists“ bezeichnet wurden, ebenso in Schweden, Finnland (Lars Ulstadius, Peter Schaefer, Jakob Eriksson, Erik Eriksson, Jaakko Kärmäki und Jaakko Wallenberg) und Russland. Bei den Quäkern fand er enthusiastische Anhänger, die seine Gedanken bis nach Amerika trugen. Über Friedrich Christoph Oetinger gewann Böhme Einfluss auf den Pietismus in Südwestdeutschland und über diesen auf Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Schelling schenkte dem katholischen Theosophen Franz von Baader 1809 Böhmes Werke, die in Baaders Denken Epoche machen; jahrelang plante Baader eine eigene Edition. Auch Georg Wilhelm Friedrich Hegel wurde durch Schelling mit Böhmes Gedankenwelt vertrauter. Hegel würdigte in Böhmes Spekulationen trotz deren „barbarischer“ Sprache die in ihnen enthaltenen dialektischen Ansätze. Er nannte ihn den „ersten deutschen Philosophen“, weil er als erster in deutscher Sprache schrieb. Selbst Newtons Gravitationslehre wurde mit Böhmes „Dialektik“ in Zusammenhang gebracht. Böhme beeinflusste auch die frühromantischen Dichter und Philosophen, besonders Novalis, dessen pantheistisch gefärbte Natursymbolik deutlich von Böhme inspiriert ist. Novalis ließ Böhme auch in einem Ludwig Tieck gewidmeten Gedicht auftreten. Der romantische Maler Philipp Otto Runge lernte Böhmes Werke über Novalis kennen und ließ sich etwa für seinen Tageszeiten-Zyklus von ihm inspirieren.

Der französische Philosoph und Mystiker Louis Claude de Saint-Martin entdeckte Böhme für Frankreich. Er war so begeistert von Böhme, dass er fast fünfzigjährig Deutsch lernte, um dessen Schriften im Original lesen zu können. Er führte damit auch in Deutschland für den dort inzwischen in Vergessenheit geratenen Meister eine Böhme-Renaissance herbei.

In überzeugender Weise hat der Philosoph Ernst Bloch in seinen Vorlesungen zur Philosophie der Renaissance den „philosophus teutonicus“ Jakob Böhme ausführlich gewürdigt und ihn neben Paracelsus gestellt.[16]

Die Tiefenphänomenologie, die von José Sánchez de Murillo begründet wurde, beruft sich wesentlich auf Jakob Böhme.

Der Bildhauer Johannes Pfuhl schuf das Bronzestandbild des Gelehrten, das 1898 an einem kleinen Platz bei der Görlitzer Stadtbrücke enthüllt wurde. 1972 wurde es in den Park des Friedens versetzt.

Die Evangelische Kirche in Deutschland erinnert mit einem Gedenktag im Evangelischen Namenkalender am 17. November an Jakob Böhme.[17]

Am 26. August 2017 wurde in der Dresdner Schlosskapelle die Ausstellung Alles in Allem. Die Gedankenwelt des mystischen Philosophen Jacob Böhme eröffnet. Der ehemalige Sakralraum soll „ein begehbares Gedankengebäude, in dem die Ideen des mystischen Philosophen Jacob Böhme anschaulich fassbar werden“ darstellen.[18][19]

Inkarnationen

In einem Vortrag vom 28. Juli 2006 beschreibt Heinz Grill eine Inkarnationsreihe, die von Martin Luther (1483–1546) ausgeht. Nach dieser Forschung erscheinen einzelne Aspekte oder Seelenanteile der Persönlichkeit Luthers in veränderter Form wieder in der Person von Jakob Böhme (1575–1624) und in weiter veränderter Form in dem Freiheitskämpfer Georg Elser (1903–1945):[20]

„Es ist eine außerordentlich interessante Inkarnationsreihe, wenn wir einmal die Seele von Martin Luther, der den Protestantismus gegründet hat, betrachten. Martin Luther war eine sehr revolutionäre Seele und wirkte im Sinne eines Protestierens, eines wirklichen Protestes gegen die allgemeinen Bedingungen des damals existierenden, degenerierenden katholischen Systems. Das Protestieren führte schließlich dazu, daß wir es dann der Abzweigung oder der hinzu kommenden evangelischen Bekenntnisreligion, dem so genannten Protestantismus, zuordnen. Es war im wahrsten Sinne ein Protestieren, es war eine außerordentlich gewagte und mutige Tat, die Martin Luther vollbrachte. Zu dieser Zeit war er doch noch sehr der Gefahr unterlegen, in eine Rolle zu kommen, die ihm das Leben kostet. Dieser Martin Luther erscheint wieder in gewissen Teilen in der Seele Jakob Böhmes.

Jakob Böhme erfährt nun inhaltlich und poetisch gesehen eine Steigerung in der Geistqualität zu Martin Luther. Es ist gewissermaßen eine Steigerung enthalten, wenn wir die Schriften Martin Luthers vergleichsweise zu Jakob Böhme nehmen. Jener heilige Hauch und Glanz in Böhmes Schriften, die sich ständig rhythmisch wiederholenden Geistbekenntnisse und Imaginationen, die darin niedergeschrieben sind, waren wieder eine außerordentliche Revolution für das damalige christliche Gemeindeleben. Ganz besonders da er Protestant war, entflammte eine Herausforderung für den protestantischen Glauben. Es kam schließlich im Zeitengeist, in den Wogen des Fließens von Zeitenströmen dorthin, daß dieser Jakob Böhme schließlich wieder eine Art Revolution startete gegen die sich verfestigende Form des Protestantismus.