Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |

| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |

Phänotypische Variabilität

Phänotypische Variation bezeichnet die Unterschiede von Merkmalen zwischen den Mitgliedern derselben Art[1] oder verwandter Arten. In der Evolution ist die erbliche phänotypische Variation in der Population eine Grundlage für evolutionäre Änderung.

In der Population einer Art sind keine zwei Individuen exakt identisch. Einige der Variationen sind erblich, sie werden an die Nachkommen weitergegeben. Variation des Phänotyps umfasst alle Eigenschaften von Anatomie, Physiologie, Biochemie und Verhalten.[2] Variation in der Population ist das phänotypische Resultat des Zusammenspiels der jeweils vorherrschenden Umweltfaktoren mit der genetischen Ausstattung eines Organismus, die dessen Reaktionsnorm festlegt.[3] Mechanismen während der embryonalen Entwicklung tragen zur Erklärung bei, wie Variation ontogenetisch entsteht. Mutation kann durch sexuelle Rekombination weiter vervielfacht werden,[4] wodurch eine Neuanordnung der elterlichen Gene bei den Nachkommen erfolgt. Variation führt zur biologischen Diversität einer Population. Sie bietet das Rohmaterial für evolutionäre Veränderung. Ohne Variation kann Evolution nicht stattfinden.[5]

Evolutionshistorischer Hintergrund

Variation vor und bei Darwin

Die Variabilität der Organismen einer Art wurde nicht von Charles Darwin zuerst entdeckt. Das Phänomen wurde bereits vor ihm etwa in Frankreich von Georges Cuvier, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire und in Großbritannien von Darwins Großvater Erasmus Darwin sowie von Robert Chambers beschrieben. C. Darwin spricht von einem Prinzip der Divergenz[6] (principle of divergence). Damit meint er, dass anfangs kaum merkbare Unterschiede immer weiter zunehmen und die so entstehenden Rassen immer weiter unter sich und von ihren gemeinsamen Vorfahren abweichen. Variationen als individuelle Unterschiede sind Durchgangsformen in Bildung geografischer Populationen und solche Populationen sind Durchgangsformen oder Vorstufen von Arten.[7] Darwin vertrat so eine klare Position des allmählichen, graduellen Übergangs von Merkmalen bei der Entstehung neuer Arten. Die Erklärung der Variation war eindeutig der schwächste Punkt in Darwins Denken. Er verstand noch nicht, woraus die Variation entsprang.[8]

Mendelsche Variation

Gregor Mendel widmete sich beim Studium der Vererbung von Merkmalen bestimmten klar unterscheidbaren Variationen bei Erbsen, wie etwa der Gestalt der Samen (rund, schrumpelig), der Färbung der Samen (gelb, grün) und fünf weiteren in der Vererbung variierenden Merkmalen (siehe auch Mendelsche Regeln). Damit wählte er diskrete Unterscheidungsmerkmale aus, von denen er schloss, dass sie auch auf der Vererbung spezifischer, diskreter Einheiten beruhen. Mendels Variabilität der Nachkommen hängt nicht mit der Entstehung neuer Eigenschaften zusammen, vielmehr entsteht sie durch Kombination von bereits existierenden Eigenschaften. Seine Antwort auf die Frage, wie Eigenschaften vererbt werden, schien zunächst unvereinbar mit der Darwins Überlegungen, wann und wie sie sich verändern. Darwins Theorie kam nämlich zu dem Schluss, dass sich Artenbildung aus der langsamen, graduellen Akkumulation kleiner, wenn nicht unmerklicher Variationen ergäbe. Die Unvereinbarkeit der mendelschen Vererbungslehre mit der darwinschen Evolutionstheorie bezüglich der Bedeutung von diskontinuierlicher Variation wurde von einer Reihe namhafter Forscher, darunter William Bateson und Hugo de Vries um die Wende zum 20. Jahrhundert thematisiert. Diese Forscher propagierten die Bedeutung diskontinuierlicher Variation für die Evolution. Die Richtung wurde als Saltationismus oder Mutationismus benannt. Erst die synthetische Evolutionstheorie konnte den vermeintlichen Widerspruch auflösen. Dabei schuf Ronald Aylmer Fisher mathematische, populationsgenetische Modelle, in denen er zeigte, dass quantitative Merkmale, also in Zahlen messbare, kontinuierlich variierende Eigenschaften wie etwa die Körpergröße, durch viele Genloci bestimmt werden. Diese tragen einzeln jeweils nur einen kleinen Beitrag zur Ausprägung eines solchen Merkmals bzw. seiner Variation bei.[7]

Geografische Variation

Darwin wies auf die geografische Variabilität phänotypischer Merkmale hin. Es war jedoch späteren Forschergenerationen vorbehalten, empirisch nachzuweisen, dass in Wildpopulationen die kontinuierliche Variabilität von Arten tatsächlich für die Evolution relevant ist. Dazu mussten Individuen geografisch unterschiedlicher Populationen verglichen und ihre Variation als vererbbar und nicht als den Umweltbedingungen geschuldet nachgewiesen werden. Solche Studien wurden erstmals von Richard Goldschmidt 1918 mit Schwammspinnern (Lymantria dispar) durchgeführt, einem Falter, der in weltweit verschiedenen Arten unter klimatisch unterschiedlichen Bedingungen auftritt. Dabei konnten Variationen nach heutiger Terminologie auf unterschiedliche Genexpressionen zurückgeführt werden. Auch eine Studie geografischer Populationen der Springmaus in Kalifornien wurde 1918 durchgeführt und belegte die Vererbbarkeit subspezifischer Phänotypmerkmale, indem Individuen lokaler Wildpopulationen in jeweils andere Regionen transloziert wurden. Dabei behielten die Individuen ihre Merkmale bei, was für deren Vererbung sprach. Dem russischen Evolutionsforscher Theodosius Dobzhansky gelang es schließlich zusammen mit Alfred Sturtevant 1936, bei Taufliegen (Drosophila melanogaster) aus verschiedenen geografischen Lokalitäten deren phylogenetische Verwandtschaft nachzuweisen, indem phänotypische Unterschiede auf Genkarten festgemacht werden konnten.[9] Die Überzeugungskraft dieser Studien über geografische Variation festigte die Theorie Darwins und legte wesentliche Grundlagen für die auf Mutation und Variation gebaute Synthese in der Evolutionstheorie.

Variation in der klassischen und molekularen Genetik

Die klassische, vormolekulare Genetik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte es zunächst mit zwei nicht ohne weiteres zu vereinbarenden Phänomenen zu tun. Auf der einen Seite sah man die genetische Konstitution von Organismen, bei der genotypische Abweichungen oder genetische Mutation auftreten, die auch genetische Variation genannt wird. Den Genotyp sahen die ersten Genetiker dennoch innerhalb einer Art als etwas ziemlich Einheitliches.[2] Andererseits hatte man es mit der phänotypischen, fluktuierenden Variation zu tun, die sich im Zusammenspiel der genetischen Ausstattung mit der jeweiligen Umweltsituation ergibt. Auch hier konnte die Synthese Konsens herbeiführen, maßgeblich durch Forscher wie Ernst Mayr und durch andere, die sich schwerpunktmäßig mit der phänotypischen Variation beschäftigten. Mit dem Fortschritt der molekularen Genetik stellte sich allmählich immer deutlicher heraus, dass sich hinter der vermeintlichen Einheitlichkeit des Genoms einer Art erhebliche Schwankungen verbergen.[2] 1927 konnte der Amerikaner Hermann J. Muller erstmals bei der Taufliege Mutationen gezielt mit Hilfe von Röntgenstrahlen hervorrufen. Später wurden konkrete Formen von Mutation entdeckt: Die Mutation, die eine Variation auslöst, kann innerhalb eines codierenden Gens, in einem Transkriptionsfaktor für ein codierendes Gen oder in einem nicht codierenden Cis-Element stattfinden und vererbt werden. Auch chromosomale Mutationen gehören hierzu (Beispiel Trisomie). Bei den zu erwartenden Varianten bestehen Grenzen; Variabilität tritt immer in einem bestimmten Kontext der DNA auf. Ferner ist die Variabilität oder Fluktuation im individuellen Einzelfall nicht voraussagbar, sondern besteht statistisch. Bei den meisten Merkmalen ist eine statistische Standardabweichung vom Mittelwert innerhalb einer Population zu beobachten. Sie beträgt im Allgemeinen 5–10 %.[10] Dies gilt für Merkmale, an deren Ausprägung viele Gene jeweils zu einem geringen Anteil beteiligt sind, von Genetikern "quantitative" Merkmale genannt. An der statistischen Verteilung der Variation ist die natürliche Selektion mitbeteiligt.

Auch die Neutralität von Allelen im Hinblick auf phänotypische Änderung und damit die Fitness des Phänotyps wurde erkannt. Bei stummen Mutationen liegt kein Unterschied im Phänotyp vor. In diesem Fall erhält die natürliche Selektion keinen Angriffspunkt. Nur (zufällige) Gendrift kann auf die Mutationen in der Population wirken. Polymorphismus, das Vorhandensein variierender Merkmale innerhalb einer Art, etwa unterschiedliche Augen- oder Haarfarbe, konnte genetisch erklärt werden.

Modifikation

Eine Modifikation ist eine durch Umweltfaktoren hervorgerufene Veränderung des Phänotyps, des Erscheinungsbildes eines Lebewesens.[1] Dabei werden die Gene nicht verändert, das bedeutet, dass eine Modifikation – anders als eine Veränderung durch Mutation – nicht vererbbar ist, eine epigenetische Weitergabe dieser Veränderung ist aber nicht auszuschließen.

Phänotypische Variation in der Evolutionären Entwicklungsbiologie

Die evolutionäre Entwicklungsbiologie basiert unter anderem auf der von Conrad Hal Waddington 1942 erstmals beschriebenen Pufferung des Genotyps.[11] Danach sind während eines Entwicklungsprozesses viele Gene an einem phänotypischen Ergebnis kombinatorisch beteiligt. Mutationen bleiben dabei oft gepuffert und so ohne Auswirkung auf den Phänotyp. Die Entwicklung ist kanalisiert. Erst ein dauerhaft anhaltender Umweltstressor kann die Pufferung bzw. Kanalisierung überwinden, sodass in der Folge eine (diskontinuierliche) Variation auftritt, die im Nachhinein genetisch assimiliert wird. Die Pufferung des Genotyps bzw. die Kanalisierung der Entwicklung ist somit nichts anderes als die Konstanz (Robustheit) des Wildtyps von Arten in ihrer natürlichen Umgebung. Dort sind Arten auf Grund ihrer größeren genetischen Vielfalt bekanntlich stärker gegen phänotypische Variation gefeit als dies bei Zuchttieren der Fall ist.[11]

Neben dieser genetischen Fragestellung behandelt EvoDevo zunehmend individuelle Entwicklungsprozesse und -mechanismen auf höheren Organisationsebenen, etwa Zell-Zellkommunikation, Schwellenwerteffekte, Musterbildung und andere. Die besonderen Eigenheiten phänotypischer oder organismischer Variation werden dadurch immer mehr im Rahmen von Prozessen gesehen, bei denen neben den genetischen Initiierungsfaktoren die komplexen Strukturen der Entwicklungssysteme in die Betrachtung rücken, also diejenigen Systeme, die die Entwicklung einer befruchteten Eizelle bis hin zu einem ausgewachsenen Organismus steuern.[12]

Die komplexer werdende Sicht auf das Entstehen von Variation im Organismus und die Selbstorganisationsfähigkeiten der Entwicklung lässt Evolutionswissenschaftler zunehmend fordern, dass neben den Theorien der Vererbung und der Selektion eine Theorie der Variation notwendig ist.[13][14] Sie muss die eingeschränkte, klassische Sichtweise zufälliger Mutation überwinden helfen und erklären, mit welchen Prinzipien und Entwicklungsmechanismen der Organismus phänotypische Variation erzeugt. Konzepte hierfür finden sich in der Theorie der erleichterten Variation von Kirschner und Gerhardt und in verschiedenen Erkenntnissen von EvoDevo. Die Ideen münden in Bemühungen um eine erweiterte Synthese in der Evolutionstheorie.[15]

Genotyp-Phänotyp-Verhältnis

Eine phänotypische Variation wird durch eine genetische Mutation nicht exakt festgelegt.[16] Weder ist aus dem Genom der Phänotyp eindeutig ablesbar oder prognostizierter noch kann aus dem Phänotyp eindeutig auf den Genotyp zurückgeschlossen werden. Die Problematik wird in der Wissenschaft unter dem Terminus Genotyp-Phänotyp-Verhältnis oder Genotyp-Phänotyp-Mapping behandelt.[17]

Kontinuierliche und diskontinuierliche Variation

Die Evolutionstheorie Darwins und in der Folge die synthetische Evolutionstheorie gehen von marginalen Änderungen im Phänotyp aus, die sich im Verlauf der Evolution zu größeren Merkmalsänderungen bis hin zu Artenwandel häufen. Als ein Beispiel hierfür kann die Evolution des Wirbeltierauges gesehen werden. Hierfür sind 364.000 Variationen und rund 450.000 Jahre als erforderlich berechnet worden, tatsächlich dauerte es mehr als hundert mal länger.[18] In anderen Fällen bleibt es innerhalb einer Art lange Zeit bei einer durch eine (Punkt-)Mutation verursachten Änderung des Phänotyps mit einem möglicherweise geografisch begrenzten Selektionsvorteil. Beide Variationen bleiben dann in der Population bestehen. Man spricht von einem Single Nucleotide Polymorphism. Typische Beispiele sind Laktosepersistenz, eine Mutation, die vor wenigen tausend Jahren Menschen in Nordeuropa die Möglichkeit eröffnete, tierische Milch zu verstoffwechseln oder Sichelzellenanämie, eine sichelförmige Verformung der roten Blutzellen mit Durchblutungsstörungen, die gleichzeitig Resistenz gegen Malaria bewirkt.

Die Evolutionäre Entwicklungsbiologie (EvoDevo) kennt aber auch komplexe, spontane, diskontinuierliche Variationen in einer Generation, zum Beispiel präaxiale Polydaktylie, zusätzliche Finger oder Zehen, induziert durch eine Punktmutation in einem nicht codierenden Regulatorelement für das Gen Sonic hedgehog (Shh). Bei einer umfangreichen phänotypischen Variation wie dieser mit der Erzeugung eines oder mehrerer kompletter neuer Finger und/oder Zehen einschließlich allen Blutgefäßen, Nerven, Muskeln, Sehnen sowie deren vollständiger Funktionsfähigkeit kann die genetische Mutation das umfangreiche phänotypische Resultat nicht allein erklären. Sie sagt vielmehr nur, wie die Variation angestoßen wird. In der Folge der Mutation in einem Morphogen kommt es zu zigtausenden von diesem Gen direkt oder indirekt induzierten Ereignissen auf unterschiedlichen Organisationsebenen, darunter Expressionsänderungen anderer Gene, ektopische Expression des Gens Shh, Zellsignalaustausch, Zelldifferenzierung durch zufallsbasierte Zellswitchings sowie Zell- und Gewebewachstum. Die summierten Änderungen auf all diesen Ebenen sind dann das Material bzw. bilden die Prozessschritte für die Entstehung der Variation, in diesem Fall für die Entstehung eines oder mehrerer neuer Finger.

Variationen innerhalb einer Art und zwischen verschiedenen Arten

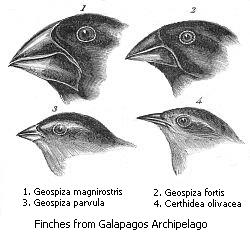

Alle Arten weisen Variationen auf. Bei den Individuen einer Art sind Variationen keine Ausnahme, sondern die Regel. Die Variation eines Merkmals innerhalb einer Art muss innerhalb der Populationen der Art nicht räumlich gleichverteilt sein. Die unterschiedlichen Populationen können genetische Variabilität aufweisen, müssen aber nicht dieselben genetischen Muster besitzen. So kann eine Art Individuen mit verschiedenen Körpergrößen besitzen, aber nicht alle Populationen innerhalb der Art besitzen dann Individuen mit allen diesen Körpergrößen. Manche Populationen können aus kleineren Individuen als andere bestehen. Auch innerhalb einer Populationen einer Art existiert Variation, wie zum Beispiel die Analyse der Schnabelgrößen einer bestimmten Finkenpopulation auf den Galapagos-Inseln ergeben hat.[19] Die Variationen zwischen den Populationen einer Art belegt die Evolutionsvorgänge unter diesen. Der Genfluss ist zwischen diesen Populationen nur noch in einem reduzierten Umfang vorhanden. Die Populationen sind genetisch unterschiedlich, ein Resultat, bei dem neben der Variabilität die natürliche Selektion evolutionär mitverantwortlich ist.

Zu den bekanntesten Beispielen innerartlicher Variation gehören die Unterschiede in der Augen- und Haarfarbe. Ein aktuelleres Beispiel für Mutation im selben Gen mit sehr unterschiedlicher innerartlicher Variation sind die Katzenrassen Devon Rex und Sphinx. Beide besitzen eine Mutation im Gen Keratin71 (Keratin) (KRT71). Bei Devon Rex führt die Mutation zu einem extrem verkürzten Exon 7 im Vergleich zum Wildtyp. Phänotypisch hat die Art relativ große Ohren und einen flachen Schädel. Das Fell ist wellig bis gelockt und relativ kurz. Bei Sphinx dagegen liegen genetisch zwischen dem Exon 4 und 5 43 Basenpaare mehr als beim Wildtyp. Darunter befindet sich ein Stopcodon. Daher wird nur Exon 4 exprimiert, Exon 5 nicht. Die Variationsform ist gänzlich anders als bei Devon Rex. Die Katze ist nackt. Bei beiden Katzen liegt alternatives Splicing vor, unterschiedliche Transkription derselben DNA-Vorlage. Obwohl hier zwei verschiedene Gennamen vergeben wurden, re für das Gen mit der Mutation für Devon Rex und hr für das Gen mit der Mutation für Sphinx, bestätigten DNA-Analysen 2010, dass hier dasselbe Gen vorliegt.[20] Beide Allele sind rezessiv, beide Mutanten daher homozygot. Wegen der Häufigkeit des Auftretens beider Allele wird hier in Abgrenzung zu Mutation von einem Polymorphismus gesprochen. Auch hier sind in beiden Fällen Analysen der Entwicklungspfade erforderlich, um die Entstehung der phänotypischen Variationen verstehen zu können.

Beispiel für eine Variation mit einer kleinen genetischen Mutation, aber umso deutlicherem Phänotypunterschied sind die Streifenunterschiede bei Zebraarten. Die Variation der Streifen ist sehr unterschiedlich. Das Burchellzebra (Equus burchelli) hat etwa 25 Streifen, das Bergzebra (Equus zebra) etwa 4o Streifen und das Grevyzebra (Equus grevyi) etwa 80. Die Variabilität der Streifen der verschiedenen Zebraarten beruht auf dem Zeitpunkt der Musterbildung im Embryo. Wird diese später initiiert, ist der Embryo bereits größer, und auf seiner Oberfläche haben mehr Streifen gleicher Breite Platz.[21]

Zur Klärung von Variationsunterschieden zwischen zwei Arten, das heißt deren Verwandtschaftsverhältnissen, wurde z. B. Mitochondrien-DNA untersucht, um im Rahmen einer archäogenetischen Studie herauszufinden, wie nahe Mensch und Menschenaffen wie der Schimpanse miteinander verwandt sind. Auf dieser Grundlage kann (parallel zu morphologischen Vergleichen) ein Stammbaum entwickelt werden. Nach einer Untersuchung der DNA des Zellkerns von 2002 stimmt z. B. das Erbgut von Mensch und Schimpanse zu 98,7 % überein.[22] Solche Untersuchungen zur genetischen Variabilität dienen auch der Aufklärung der genaueren Verwandtschaftsverhältnisse zwischen dem heutigen Menschen und früheren Vorfahren oder anderen engeren Verwandten des Menschen, vgl. genetische Verwandtschaft des Menschen. Als Faustformel gilt: Je geringer die genetischen Unterschiede zwischen zwei Individuen sind, desto enger sind diese miteinander verwandt.

Die nahe genetische Verwandtschaft von Schimpanse und Mensch drückt sich dennoch in großen phänotypischen Unterschieden aus. Die Begründung dafür wird in der möglichen vielfältigen genetischen Kombinationen zur Erzeugung von Variation gesehen. Im Prozess der Erzeugung von Variation und ihrer Vielfalt spielen letztlich alle Evolutionsfaktoren in ihrem interdependenten, sich ständig wiederholenden Zusammenspiel eine Rolle: genetische Variabilität, Konkurrenz (natürliche Selektion), Persistenz der molekularen Bindungen, Verstärkung (z. B. Gendrift), Kooperation und die embryonale Entwicklung (EvoDevo). Dieses sich wiederholende Prinzip des Zusammenspiels zur Erzeugung von Variation und Evolution nennt Coen Rekurrenz.[23]

Gerichtete Variation phänotypischer Merkmale

Gerichtete Entwicklung beschreibt, wie die Richtung des evolutionären Wandels durch die nicht zufällige Struktur der Variation beeinflusst wird.[24] Es gibt zahlreiche Beispiele für gerichtete Variation. So zeigt etwa eine Gruppe von Tausendfüßern mit mehr als 1000 Arten ausschließlich ungerade Zahlen von Beinpaaren. Die Tatsache, dass bei diesen Tieren keine gerade Zahl von Beinpaaren zustande kommt, liegt im Mechanismus der Segmentierung während der Embryonalentwicklung begründet, der das nicht zulässt.[25] Skinke, eine artenreiche Echsenfamilie, kommen in sehr unterschiedlichen Größen vor. Sie haben sehr kurze bis gar keine Extremitäten. Die Zehenreduktion bei zunehmender Körpergröße unterschiedlicher Arten vollzieht sich dabei in exakt umgekehrter Reihenfolge wie die Entstehung der Zehen in der Embryonalentwicklung. Der Zeh, der embryonal jeweils zuerst entwickelt wird, verschwindet bei evolutionärer Zehenreduktion auch als erster; der der zuletzt entwickelt wird als letzter. Das ist ein Belegbeispiel für eine nicht zufällige, gerichtete Variation.[26]

Bei der Polydakylieform des Hemingway-Mutanten bei der Maine Coon Katze liegen variable zusätzliche Zehenzahlen vor. Die Variation ist plastisch. Laut einer aktuellen Studie der polydatkylen Zehenzahlen von 375 Hemingway-Mutanten liegt eine gerichtete Entwicklungs-Variation in dem Sinne vor, dass die Anzahl zusätzlicher Zehen einer diskontinuierlichen statistischen Verteilung folgt und nicht zufällig gleichverteilt ist, wie bei der identischen Punktmutationen zu erwarten wäre. Die Gerichtetheit ist kein Ergebnis der natürlichen Selektion, da die Phänotypen bei der Geburt betrachtet werden, und die natürliche Selektion zu diesem Zeitpunkt noch keinen Angriffspunkt hat. Eine derartige Gerichtetheit der embryonalen Entwicklung ist der synthetischen Evolutionstheorie fremd. Allenfalls kann dort die natürliche Selektion eine Gerichtetheit herbeiführen.

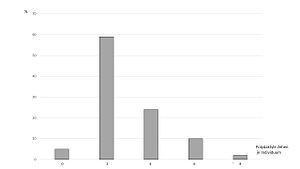

Die Variation ist ein Polyphänismus. Beim Hemingway-Mutanten der Maine Coon (Wildtyp: 18 Zehen) tritt Polydaktylie in einigen Fällen mit 18 Zehen durch Verlängerung des ersten Zehs zu einem dreigelenkigen Daumen auf; wesentlich häufiger jedoch finden sich 20 Zehen und abnehmend häufig 22, 24 oder 26 Zehen (Abb. 6), seltener auch ungerade Zehenkombinationen an den Füßen. Die Gerichtetheit der Zehenzahlen ist das Ergebnis von Entwicklungsmechanismen für die Ausbildung der Zehen. Während die zugrundeliegende genetische Mutation selbst zufällig sein kann, ist das phänotypische Ergebnis, also die statistische Zahl der Zehen nicht zufällig, sondern gerichtet (s. Abb. 6).[27] Eine weitere Gerichtetheit liegt in der Differenz der Zehenzahlen an Vorder- und Hinterfüßen vor. Auch eine leichte Links-rechts-Asymmetrie der Zehenzahl kann beobachtet werden.[27]

Unterscheidung Variation und Innovation

Innovation (Evolution) - Artikel in der deutschen Wikipedia

Von phänotypischer Variation muss die phänotypische Innovation unterschieden werden. Beispiele für evolutionäre Innovation sind etwa die Feder, die Milchdrüse, der Schildkrötenpanzer, der Insektenflügel, das Außenskelett oder das Leuchtorgan von Glühwürmchen oder Fischen. Die synthetische Evolutionstheorie erklärt nicht, wie Neuheiten in der Evolution anders entstehen als Variationen. Variation wird von Darwin und der der Synthetischen Evolutionstheorie hauptsächlich mit natürlicher Selektion und Adaptation in Verbindung gebracht. Die Synthetische Theorie analysiert auf Basis populationsgenetischer Betrachtung statistische Änderungen der Genfrequenz in Populationen und interessiert sich in ihrer klassischen Form nicht für Fragen der ontogenetischen Entstehung spezifischer Merkmale des Organismus. Phänotypische Variation wird in der Standardtheorie als gegeben angenommen. Im Gegensatz dazu wird besonders von EvoDevo seit Anfang der 1990er Jahre untersucht, wie die Embryonalentwicklung hilft, das Entstehen innovativer Merkmale unter ökologischen Bedingungen zu erklären und ihre Realisierung im Organismus sowie ihre dauerhafte Verankerung (genetisch/epigenetische Integration) zu verstehen.

Innovation wird definiert als „ein Konstruktionselement in einem Bauplan, das weder ein homologes Gegenstück in der Vorläuferart noch im selben Organismus hat“.[28] Diese Definition schließt rein quantitative Veränderung von schon bestehenden Merkmalen aus. Sie erlaubt den Blick auf Merkmale, die entweder gänzlich neu entstehen oder aus neuen Kombinationen oder Unterteilungen bereits bestehender Strukturen hervorgehen (z. B. der Daumen des Panda). Ferner erlaubt die Definition vom Müller/Wagner die Anwendung auf klar abgegrenzte, eindeutige Fälle nicht nur in der Morphologie, sondern auch in der Physiologie oder im Verhalten.[29]

Variationen beim Menschen

Der Mensch zeigt als biologische Art viele Beispiele für phänotypische Variationen. Obwohl die Gene aller Menschen – unabhängig von ihrer Herkunft – zu etwa 99,9 Prozent identisch sind[30] (siehe Genetische Variation (Mensch)), haben wir den Eindruck einer ungewöhnlich großen phänotypischen Vielfalt unserer Art (Haut-, Haar- und Augenfarbe, Körpergröße, Nasen- und Lippenformen uvm.). Bei der Beurteilung von Artgenossen spielt jedoch vor allem unsere Kognition eine wichtige Rolle, wie etwa die Gesichtserkennung zeigt: Wir sind in der Lage, kleinste Unterschiede in Gesichtern wahrzunehmen,[31] so dass sie uns größer erscheinen als sie tatsächlich sind. Auch phänotypisch haben alle Menschen weitaus mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Werden Menschen, die aus weit voneinander entfernten Populationen stammen, nebeneinander gestellt, entsteht allerdings der Eindruck von klar abgrenzbaren geographischen Variationen. Da auch die Kategorienbildung ein fundamentaler Vorgang unserer Psyche ist,[32] ist die Idee unterschiedlicher Menschenrassen (und der daraus resultierende Rassismus) bei einer unreflektierten Betrachtung nahezu „vorprogrammiert“. Bei näherer Betrachtung gehen die Unterschiede zwischen den angeblichen „Rassen“ jedoch fließend ineinander über. Nahezu keine Menschengruppe war lange genug geographisch isoliert, um Merkmale herauszubilden, die groß genug sind, um im biologischen Sinn von verschiedenen Unterarten des Menschen oder Rassen sprechen zu können.[33]

Siehe auch

- Phänotypische Variation - Artikel in der deutschen Wikipedia

Weblinks

- humanphenotypes.net: Illustrierte Darstellung der vorkolonialen geographischen Verteilung menschlicher Phänotypen. Anmerkung: Die Arbeit listet eine große Zahl moderner Quellen der humangenetischen Forschung auf, verwendet jedoch ebenso das Vokabular und Erkenntnisse der überholten Rassentheorie des Menschen.

Einzelnachweise

- ↑ Neil. A. Campbell, Jane B. Reece: Biologie. 6., überarbeitete Auflage. Pearson Studium, 2006, ISBN 3-8273-7180-5.

- ↑ 2,0 2,1 2,2 Ernst Mayr: Das ist Evolution. 2. Auflage. Goldmann, 2005. (Orig.: What Evolution is. Basic Books, New York 2001)

- ↑ Staffan Müller-Wille: Variation. In: Phillipp Sarasin, Marianne Sommer (Hrsg.): Evolution. Ein interdisziplinäres Handbuch. J. B. Metzler, Stuttgart/ Weimar 2010, S. 52ff.

- ↑ H. Robert Horton u. a.: Biochemie. Pearson Studium, 2008, ISBN 978-3-8273-7312-0, S. 849.

- ↑ Ernst Mayr: Das ist Evolution. 2. Auflage. Goldmann, 2005, S. 116 f. (Orig.: What Evolution is. Basic Books, New York 2001)

- ↑ Charles Darwin: Die Entstehung der Arten. Deutsche Übersetzung von Victor Carus nach der 4.-6. englischen Ausgabe. Nikol Verlag, Hamburg 2008.

- ↑ 7,0 7,1 Marcel Weber: Theorien und Debatten in der Biologiegeschichte. In: Phillipp Sarasin, Marianne Sommer (Hrsg.): Evolution. Ein interdisziplinäres Handbuch. J. B. Metzler, Stuttgart/ Weimar 2010, S. 65ff.

- ↑ Ernst Mayr: Die Evolution der Organismen oder die Frage nach dem Warum. In: Triebkraft Evolution. Vielfalt, Wandel, Menschwerdung. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2008.

- ↑ Marcel Weber: Genetik und Moderne Synthese. In: Phillipp Sarasin, Marianne Sommer (Hrsg.): Evolution. Ein interdisziplinäres Handbuch. J. B. Metzler, Stuttgart/ Weimar 2010, S. 102ff.

- ↑ Douglas J. Futuyma: Evolutionsbiologie. Birkhäuser, Basel/ Boston/ Berlin 1990, S. 103.

- ↑ 11,0 11,1 Conrad Hal Waddington: Canalisation of development and the inheritance of acquired characters. In: Nature. Band 150, 1942, S. 563–564.

- ↑ Manfred D. Laubichler: Organismus. In: Phillipp Sarasin, Marianne Sommer (Hrsg.): Evolution. Ein interdisziplinäres Handbuch. J. B. Metzeler, Stuttgart/ Weimar 2010, Kap. 18.

- ↑ Eva Jablonka, Marion J. Lamb: Evolution in Four Dimensions. Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life. MIT Press, 2006.

- ↑ Marc W. Kirschner, John Gerhart: Die Lösung von Darwins Dilemma. Wie Evolution komplexes Leben schafft. Rowohlt, 2007. (Orig.: The Plausibility of Life. Yale University Press, 2005)

- ↑ Massimo Pigliucci, Gerd B. Müller (Hrsg.): Evolution - the Extended Synthesis. MIT Press, 2010.

- ↑ Douglas J. Futuyma: Evolutionsbiologie. Birkhäuser, Basel/ Boston/ Berlin 1990, S. 60 ff ("Genotyp und Phänotyp")

- ↑ The Genotype/Phenotype Distinction

- ↑ D. E. Nilsson, S. A. Pelger: A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve. In: Proceedings of the Royal Society of London. B256, 1345, 1994, S. 53–58. (Neu dargestellt in: Nick Lane: Leben. Verblüffende Erfindungen der Evolution. Primus Verlag, 2013)

- ↑ Die Darwinfinken – Evolution im Zeitraffer. Erkenntnisse eines britischen Ehepaars aus mehr als 30 Jahren Forschung auf den Galapagosinseln. In: Neue Zürcher Zeitung. 12. Juli 2006.

- ↑ B. Gandolfi, C. A. Outerbridge, L. G. Beresford, J. A. Myers, M. Pimentel, H. Alhaddad, J. C. Grahn, R. A. Grahn, L. A. Lyons: The naked truth: Sphynx and Devon Rex cat breed mutations in KRT71. In: Mamm Genome. 21(9-10), Okt 2010, S. 509–515. doi:10.1007/s00335-010-9290-6. Epub 2010 Oct 16

- ↑ J. Bard: A unitiy underlying the different zebra striping patterns. In: Journal of Zoology. 183, 1977, S. 527–539. (Neu dargestellt in: Enrico Coen: Die Formel des Lebens. Von der Zelle zur Zivilisation. Hanser Verlag, München 2012. (Orig.: Cells to Civilizations. The Principles of Change that Shape Life. Princeton University Press, 2012))

- ↑ Was unterscheidet den Menschen vom Affen?

- ↑ Enrico Coen: Die Formel des Lebens. Von der Zelle zur Zivilisation. Hanser Verlag, München 2012. (Orig.: Cells to Civilizations. The Principles of Change that Shape Life. Princeton University Press, 2012)

- ↑ Ronald A. Jenner: Evo-devo´s identity: from model Organismus to developmental types. In: Alessandro Minelli, Giuseppe Fusco: Evolving Pathways. Cambridge University Press, 2008, S. 108.

- ↑ W. Arthur: Biased Embryos and Evolution. Cambridge Univ. Press, 2004.

- ↑ A. E. Greer: Limb reduction in the Scincid lizard genus Lerista 2. Variation in the bone complements of the front an rear limb and the number of postsacral vertebrale. In: Journal of Herpetology. 24, 1990, S. 142–150.

- ↑ 27,0 27,1 Axel Lange, Hans L. Nemeschkal, Gerd B. Müller: Biased polyphenism in polydactylous cats carrying a single point mutation: The Hemingway Model for digit novelty. In: Evolutionary Biology. Dez 2013.

- ↑ Gerd B. Müller, Günter P. Wagner: Novelty in Evolution: Restructuring the Concept. 1991, S. 243.

- ↑ Gerd B. Müller: Epigenetic Innovation. In: Massimo Pigliucci, Gerd B. Müller (Hrsg.): Evolution - The Extended Synthesis. MIT Press, 2010, S. 312.

- ↑ Genome News Network, 2003, abgerufen am 10. September 2018

- ↑ Joachim Czichos: Warum menschliche Gesichter so vielfältig sind, Artikel in wissenschaft-aktuelle.de vom 17. September 2014, abgerufen am 10. September 2018

- ↑ M. I. Jordan, S. Russel: Categorization. In: The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1999, S. 104–106.

- ↑ Ulrich Kattmann: Rassismus, Biologie und Rassenlehre. Webartikel bei zukunft-braucht-erinnerung.de, abgerufen 13. Juli 2016.

| Dieser Artikel basiert auf einer für AnthroWiki adaptierten Fassung des Artikels Phänotypische Variabilität aus der freien Enzyklopädie de.wikipedia.org und steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike. In Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |