Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |

| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |

Kirchenjahr: Unterschied zwischen den Versionen

imported>Joachim Stiller (Die Seite wurde neu angelegt: „Als '''Kirchenjahr''' ({{laS|''annus ecclesiasticus''}} oder {{lang|la|''annus liturgicus''}}; auch '''liturgisches Jahr''' oder '''Herrenjahr''') bezeichnet m…“) |

|||

| (16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

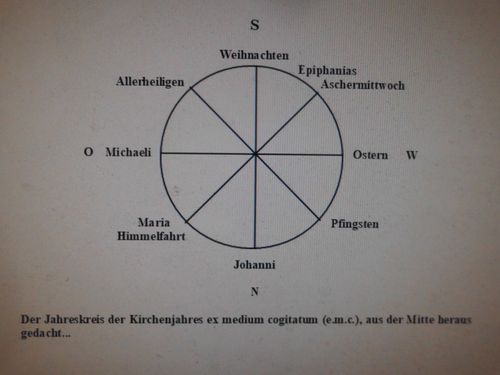

[[Datei:Bild z 81.jpg|thumb|hochkant|500px|Der Jahreskreis des Kirchenjahres aus anthroposophischer Sicht]] | |||

Als '''Kirchenjahr''' ({{laS|''annus ecclesiasticus''}} oder {{lang|la|''annus liturgicus''}}; auch '''liturgisches Jahr''' oder '''Herrenjahr''') bezeichnet man im [[Christentum]] eine jährlich wiederkehrende festgelegte Abfolge von christlichen Festen und Festzeiten, nach der sich vor allem die [[Gottesdienst]]praxis und [[Liturgie]] richten. Das Kirchenjahr beginnt nach katholischer wie evangelischer Tradition mit der [[Vesper (Liturgie)|Vesper]] am Vorabend des [[1. Sonntag im Advent|ersten Adventssonntags]]<ref>{{Internetquelle |autor=Julia Martin |url=https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/das-bedeuten-die-vier-advenssonntage |titel=Das bedeuten die vier Adventssonntage |werk=[[katholisch.de]] |datum=2018-12-01 |zugriff=2019-01-05}}</ref>, die orthodoxen Kirchen beginnen es am 1. September, in Vorbereitung auf das Fest [[Mariä Geburt]] am 8. September. | Als '''Kirchenjahr''' ({{laS|''annus ecclesiasticus''}} oder {{lang|la|''annus liturgicus''}}; auch '''liturgisches Jahr''' oder '''Herrenjahr''') bezeichnet man im [[Christentum]] eine jährlich wiederkehrende festgelegte Abfolge von christlichen Festen und Festzeiten, nach der sich vor allem die [[Gottesdienst]]praxis und [[Liturgie]] richten. Das Kirchenjahr beginnt nach katholischer wie evangelischer Tradition mit der [[Vesper (Liturgie)|Vesper]] am Vorabend des [[1. Sonntag im Advent|ersten Adventssonntags]]<ref>{{Internetquelle |autor=Julia Martin |url=https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/das-bedeuten-die-vier-advenssonntage |titel=Das bedeuten die vier Adventssonntage |werk=[[katholisch.de]] |datum=2018-12-01 |zugriff=2019-01-05}}</ref>, die orthodoxen Kirchen beginnen es am 1. September, in Vorbereitung auf das Fest [[Mariä Geburt]] am 8. September. | ||

| Zeile 35: | Zeile 37: | ||

=== Weihnachtsfestkreis === | === Weihnachtsfestkreis === | ||

Das Weihnachtsfest wurde in Rom seit etwa 330, in Konstantinopel seit etwa 380 am 25. Dezember gefeiert. Dieses Datum lag nahe der [[Sonnenwende|Wintersonnenwende]] und durchbrach den Sonntagsrhythmus. Grundgedanke war dabei, dass die [[Inkarnation]] des [[Sohn Gottes|Sohnes Gottes]] die Wende vom Tod zum Leben, von der Finsternis zum Licht eingeleitet habe. Dies sollte auch konkurrierende inner- und außerchristliche Vorstellungen abwehren: Christus sei kein unsterbliches Geistwesen (so sah ihn der [[Gnostizismus]]), sondern als Mensch sterblich und einmalig. Er und nicht die unbesiegbare Sonne ''([[Sol invictus]]'') sei der wahre Gott. | Das Weihnachtsfest wurde in Rom seit etwa 330, in Konstantinopel seit etwa 380 am 25. Dezember gefeiert. Dieses Datum lag nahe der [[Sonnenwende|Wintersonnenwende]] und durchbrach den Sonntagsrhythmus. Grundgedanke war dabei, dass die [[Inkarnation]] des [[Sohn Gottes|Sohnes Gottes]] die Wende vom Tod zum Leben, von der Finsternis zum Licht eingeleitet habe. Dies sollte auch konkurrierende inner- und außerchristliche Vorstellungen abwehren: Christus sei kein unsterbliches Geistwesen (so sah ihn der [[Gnostizismus]]), sondern als Mensch sterblich und einmalig. Er und nicht die unbesiegbare Sonne ''([[Sol invictus]]'') sei der wahre Gott. | ||

| Zeile 72: | Zeile 70: | ||

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurden zunehmend Sonntage im Jahreskreis zusätzlich als [[Zwecksonntag]]e unter ein bestimmtes Motto gestellt oder einem bestimmten Anliegen gewidmet, etwa der [[Sonntag der Weltmission]] oder der [[Welttag der sozialen Kommunikationsmittel]]. Die Ursprünge des [[Erntedank]]festes liegen in den [[Quatember]]n, die Fast- und Abstinenztage waren, an denen aber nach alter Sitte auch Gott für die Gaben der Schöpfung gedankt wird. In Deutschland wurde das Erntedankfest oft an [[Erzengel Michael|Michaelis]] (29. September) begangen, während es seit dem 18. Jahrhundert „traditionell am Sonntag nach Michaelis oder am ersten Sonntag im Oktober begangen“ wurde.<ref>Karl-Heinrich Beiritz: ''Der Gottesdienst im Kirchenjahr''. In: [[Evangelisches Gottesdienstbuch]], Ergänzungsband, S. 182.</ref> Seit die beiden Zusammenschlüsse [[Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands|VELKD]] und [[Union Evangelischer Kirchen|UEK]] in der EKD 2006 ein ''Liturgisches Kalendarium'' beschlossen, wird in allen Westkirchen das Erntedankfest in der Regel am ersten Sonntag im Oktober begangen. | Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurden zunehmend Sonntage im Jahreskreis zusätzlich als [[Zwecksonntag]]e unter ein bestimmtes Motto gestellt oder einem bestimmten Anliegen gewidmet, etwa der [[Sonntag der Weltmission]] oder der [[Welttag der sozialen Kommunikationsmittel]]. Die Ursprünge des [[Erntedank]]festes liegen in den [[Quatember]]n, die Fast- und Abstinenztage waren, an denen aber nach alter Sitte auch Gott für die Gaben der Schöpfung gedankt wird. In Deutschland wurde das Erntedankfest oft an [[Erzengel Michael|Michaelis]] (29. September) begangen, während es seit dem 18. Jahrhundert „traditionell am Sonntag nach Michaelis oder am ersten Sonntag im Oktober begangen“ wurde.<ref>Karl-Heinrich Beiritz: ''Der Gottesdienst im Kirchenjahr''. In: [[Evangelisches Gottesdienstbuch]], Ergänzungsband, S. 182.</ref> Seit die beiden Zusammenschlüsse [[Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands|VELKD]] und [[Union Evangelischer Kirchen|UEK]] in der EKD 2006 ein ''Liturgisches Kalendarium'' beschlossen, wird in allen Westkirchen das Erntedankfest in der Regel am ersten Sonntag im Oktober begangen. | ||

== | == Zu vielen weiteren Themen siehe auch == | ||

* {{WikipediaDE|Kirchenjahr}} | |||

* | |||

== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||

| Zeile 276: | Zeile 91: | ||

* Harald Buchinger: ''Zu Ursprung und Entwicklung des Liturgischen Jahres. Tendenzen, Ergebnisse und Desiderate heortologischer Forschung''. In: Liturgisches Jahrbuch 61 (2011), S. 207–240. | * Harald Buchinger: ''Zu Ursprung und Entwicklung des Liturgischen Jahres. Tendenzen, Ergebnisse und Desiderate heortologischer Forschung''. In: Liturgisches Jahrbuch 61 (2011), S. 207–240. | ||

* Liborius Olaf Lumma: ''Feiern im Rhythmus des Jahres. Eine kurze Einführung in christliche Zeitrechnung und Feste.'' Pustet-Verlag, Regensburg, 2016, ISBN 978-3-7917-2771-4. | * Liborius Olaf Lumma: ''Feiern im Rhythmus des Jahres. Eine kurze Einführung in christliche Zeitrechnung und Feste.'' Pustet-Verlag, Regensburg, 2016, ISBN 978-3-7917-2771-4. | ||

== Weblinks == | == Weblinks == | ||

| Zeile 299: | Zeile 113: | ||

<references /> | <references /> | ||

{{Normdaten|TYP=s|GND=4030726-8}} | {{Normdaten|TYP=s|GND=4030726-8}} | ||

[[Kategorie:Kirchenjahr|!]] | |||

[[Kategorie:Kirchenjahr| ]] | |||

{{Wikipedia}} | {{Wikipedia}} | ||

Aktuelle Version vom 22. Juni 2023, 22:18 Uhr

Als Kirchenjahr (lat. annus ecclesiasticus oder annus liturgicus; auch liturgisches Jahr oder Herrenjahr) bezeichnet man im Christentum eine jährlich wiederkehrende festgelegte Abfolge von christlichen Festen und Festzeiten, nach der sich vor allem die Gottesdienstpraxis und Liturgie richten. Das Kirchenjahr beginnt nach katholischer wie evangelischer Tradition mit der Vesper am Vorabend des ersten Adventssonntags[1], die orthodoxen Kirchen beginnen es am 1. September, in Vorbereitung auf das Fest Mariä Geburt am 8. September.

Das Kirchenjahr besteht vor allem aus den zuerst um Ostern, dann auch um Weihnachten herum gebildeten Festkreisen, die in der Christentumsgeschichte allmählich zu einem Jahreszyklus vervollständigt wurden. Ihre Abfolge und ihr Umfang stimmen in Ost- und Westkirchen in etwa überein, die wichtigsten Festdaten der orthodoxen Tradition unterscheiden sich aber von denen der katholischen und evangelischen Tradition. Den Festzeiten sind bestimmte liturgische Farben zugeordnet.

Begriff

Der deutsche Begriff „Kirchenjahr“ ist erstmals 1589 bei Johannes Pomarius, einem lutherischen Pastor, belegt. Er markiert die nach der Reformation beginnende Trennung von christlich-sakraler und profaner Zeitgliederung und Kalenderordnung. Zudem gab es seit Bildung des Begriffs immer verschiedene konfessionelle Varianten des Kirchenjahres.

Auf Französisch hieß dieses im 17. Jahrhundert année chrétienne, im späten 18. Jahrhundert année spirituelle, im 19. Jahrhundert année liturgique; auf Englisch hieß es seit etwa 1790 Christian year, heute wird meist vom liturgical year gesprochen. Verschiedene deutsche Theologen bevorzugten im 19. Jahrhundert die Begriffe Jahr des Heils oder Herrenjahr.[2]

Entstehung

Vorgaben

Das fixe Sonnenjahr, die beweglichen Mondphasen und die von beiden Zeitmetren abhängigen vegetativen Jahreszyklen führten im Alten Orient zu verschiedenen Kalendereinteilungen. Diese wurden im Judentum teils überlagert, teils durchbrochen von Kultfesten, die sowohl an in der Natur wiederkehrende als auch an besondere innerzeitliche Ereignisse erinnerten. So beginnt das jüdische Hauptfest Pessach am Frühlingsvollmond, feiert aber nicht primär den Frühlingsanfang, sondern den Auszug der Hebräer aus der Sklaverei Ägyptens in das Gelobte Land als Gottes auserwähltes Volk Israel.

Die strukturierenden Grunddaten des Kirchenjahres – Sonntage, Ostern und Weihnachten – orientieren sich an der Siebentagewoche, am jüdischen Festkalender und einigen solaren Fixdaten im Zusammenhang der Tagundnachtgleiche. Sie erhalten als Stationen einer offenbarten Heilsgeschichte einen neuen Sinn.

Der Sonntag

Die frühe Kirche feierte das Herrenmahl wöchentlich. Zentraler Bezugspunkt für die Christen in frühchristlicher Zeit war dabei das Gedächtnis des Pascha-Mysteriums, des Erlösungswerks Christi, d. h. seines Leidens und Sterbens für das Heil der Welt und seiner Auferstehung am dritten Tag, das in der Erwartung seiner Wiederkunft als „Brotbrechen“ (Abendmahl/Eucharistie) gefeiert wurde. Daher wird der Sonntag – in Anlehnung an die neutestamentliche Anrede „Herr“ für Jesus Christus – „Tag des Herrn“ oder „Herrentag“ genannt. Liturgisch kann er als „Wochen-Ostern“ gedeutet werden.[3]

Als Folgetag des jüdischen Sabbats war der Sonntag der erste, nicht der letzte Wochentag. So wie der Sabbat als arbeitsfreier Tag das Ziel der Schöpfung Gottes symbolisierte, so markierte der Sonntag für die Christen den Beginn der neuen Schöpfung, des Reiches Gottes. Die Liturgieerklärungen der Kirchenväter nehmen daher besonders Bezug auf den Sonntagsgottesdienst. Kaiser Konstantin der Große legte den Sonntag 321 gesetzlich als wöchentlichen Ruhetag fest, auch um das Christentum zur bevorzugten Religion zu erheben. Damit verdrängte der Sonntag den Sabbat und wurde zusammen mit dem Samstag im Alltagsbewusstsein zum „Wochenende“.[2]

Das Zweite Vatikanische Konzil bezeichnete den Sonntag als „Ur-Feiertag“: „Der Herrentag ist Fundament und Kern des ganzen liturgischen Jahres.“[4]

Osterfestkreis

Der Ostersonntag war die christliche Variante des letzten Pessachtages: Dem Auszug aus Ägypten entsprach die in der Osternacht gefeierte Rettung Jesu und mit ihm aller Menschen aus dem Tod. In dieser Form wurde der Ostersonntag zum Ausgangs- und Mittelpunkt des Kirchenjahres. Er blieb lange Zeit das einzige christliche Jahresfest, bei dem auch die Taufe der Katechumenen stattfand und der Märtyrer des vergangenen Jahres gedacht wurde.

Das Osterdatum wurde in der westlichen Tradition im Jahre 325 auf den Sonntag nach dem ersten Vollmond des Frühlings gelegt. Es fügte sich damit in die Sonntagsreihe ein und bildete einen zum Pessach analogen Festkreis aus. Dabei bereiteten viele christliche Gemeinden die Osterfeier seit dem 2. Jahrhundert mit zwei bis sechs Fastentagen vor. Im 4. Jahrhundert entstand im Westen das im Osten unbekannte Triduum Sacrum, das den Abend des Gründonnerstags, den Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag umfasste. Es wurde analog zum sieben- oder achttägigen Pessach zur heiligen Woche erweitert, die vom Tag des Einzugs Jesu in Jerusalem (Palmarum) an den Verlauf der letzten Lebenstage Jesu bis zu seiner Auferstehung sinngemäß abbildete.

Dem Osterfest folgte ebenfalls seit dem 4. Jahrhundert eine Woche, bei der die zu Ostern Neugetauften täglich die Eucharistie feierten und in der apostolischen Lehre unterwiesen wurden. Sie endete mit dem Weißen Sonntag, der seinen Namen vermutlich von den weißen Taufgewändern ableitet, die in der frühen Kirche von den in der Osternacht Getauften bis zu diesem Tag getragen wurden. Dieser „kleinen Oktav“ (Festwoche) wurde eine „große Oktav“ von sieben Wochen für die österliche Freudenzeit zur Seite gestellt.[5] Diese lief auf den Pfingstsonntag zu und umfasste mit ihm 50 Tage, analog zur Frist zwischen Pessach und Schawuot im jüdischen Kalender. Damit erhielt die Gabe des Heiligen Geistes, die nach Joh 20,22 EU zur Offenbarung des Auferstandenen gehört, gemäß dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte eine eigene liturgische Begehung. Zehn Tage vorher etablierte sich gemäß der 40-Tages-Angabe (Apg 1,3 EU) das Himmelfahrtsfest.

Diese 40-Tage-Frist (Quadragesima) wurde dann auch auf die Fastenzeit vor Ostern übertragen, in der mit Gebet, Buße und Fasten der Passion Jesu gedacht wurde. Die Sonntage der Fastenzeit waren jedoch vom Fasten ausgenommen, da ihre Liturgie auf den Ostersonntag bezogen war. Darin erhielt sich die Erinnerung, dass das Kirchenjahr Abbild eines über-, nicht innerzeitlichen Geschehens ist, das auf Jesu Auferstehung zurück- und seine Parusie vorausblickt.[2]

Weihnachtsfestkreis

Das Weihnachtsfest wurde in Rom seit etwa 330, in Konstantinopel seit etwa 380 am 25. Dezember gefeiert. Dieses Datum lag nahe der Wintersonnenwende und durchbrach den Sonntagsrhythmus. Grundgedanke war dabei, dass die Inkarnation des Sohnes Gottes die Wende vom Tod zum Leben, von der Finsternis zum Licht eingeleitet habe. Dies sollte auch konkurrierende inner- und außerchristliche Vorstellungen abwehren: Christus sei kein unsterbliches Geistwesen (so sah ihn der Gnostizismus), sondern als Mensch sterblich und einmalig. Er und nicht die unbesiegbare Sonne (Sol invictus) sei der wahre Gott.

Wie das Osterdatum war auch das Weihnachtsdatum anhaltend umstritten. Jesu Geburt wurde von großen Teilen der Christenheit anfangs am selben Tag wie Pessach (15. Nisan), am 25. März (Frühlingsäquinoktium) oder am 6. Januar – dem heutigen Fest der Erscheinung des Herrn – gefeiert. Letzterer war im Römischen Reich auch der Beginn einer Äonenwende, die von der Geburt eines neuen Herrschers erwartet wurde. Darum verband sich mit Weihnachten das Bewusstsein einer neuen Ära analog zum heidnischen goldenen Zeitalter, sodass das angenommene Geburtsjahr Jesu 525 mit dem Beginn einer neuen Zeitrechnung identifiziert wurde.

Ambrosius von Mailand und Gregor der Große verknüpften das in der Geburtsnacht Jesu erschienene Licht mit dem Licht der Osternacht; die Niedrigkeit seiner Geburt in Krippe und Stall deutete in der Liturgie bereits auf seinen Tod am Kreuz hin. Daher trat die Weihnachtszeit nicht in Konkurrenz zur Osterzeit, sondern wurde ihr als ihr Vorläufer zeitlich vorangestellt, sodass sie das Kirchenjahr eröffnete.

Im 5. Jahrhundert entwickelte sich die Adventszeit, zunächst als 40-tägige Fastenzeit vor dem Epiphaniasfest, beginnend am 11. November, der zugleich der Gedenktag des heiligen Martin war. Die vier Adventssonntage gingen dem Weihnachtsfest voran, wobei der 4. Advent mit dem 24. Dezember zusammenfallen konnte. So wurde die Weihnachtszeit mit dem lunar-beweglichen Osterfestkreis von 14 Wochen in die Sonntagsreihe eingefügt. Deshalb variiert der zeitliche Abstand zwischen den beiden höchsten Festen.

Weitere Bestandteile

Gedenktage der Märtyrer wurden seit dem 2. Jahrhundert als Festtage neben dem Auferstehungsfest Jesu Christi in das Kirchenjahr aufgenommen. Dabei wurde der Todestag zum „Geburtstag“ (dies natalis) des jeweiligen Heiligen, mit dem er in das ewige Leben eintrat.[2]

Seit dem 5. Jahrhundert wurde das Kirchenjahr vor allem in Rom durch neue Elemente und Festdaten ergänzt und ausgestaltet:

- der Sonntag nach Ostern wurde zum Weißen Sonntag (Dominica in albis);

- das Fest Christi Himmelfahrt erhielt eine eigene Vigil, seit dem 10. Jahrhundert auch eine eigene Oktav

- Pfingsten wurde ebenfalls mit einer eigenen Oktav ausgezeichnet

- die Weihnachtszeit wurde durch Hinzufügung des Advents zu einem eigenen Festkreis

Seit der Spätantike bürgerte sich das Gedenken für die Verstorbenen des Vorjahres ein. Es wurde im 10. Jahrhundert auf den 2. November gelegt (Allerseelen), der auf das Hochfest Allerheiligen folgt. Ferner kam es zur Zunahme von Festen, die einzelne Lebensstationen Christi zum Inhalt haben, wie beispielsweise die Beschneidung und Namengebung des Herrn am 1. bzw. 3. Januar, oder der Verklärung des Herrn am 6. August.

Zum Gedenken an die Auffindung und Erhöhung des heiligen Kreuzes wurden seit dem Frühmittelalter zwei Kreuzfeste in der Westkirche gefeiert: (Kreuzauffindung) am 6. März bzw. 3. oder 7. Mai, (Kreuzerhöhung) am 14. September.

Ab dem Hochmittelalter fanden Feste, die bestimmte Glaubensgeheimnisse in den Mittelpunkt einer eigenen liturgischen Feier rücken, Aufnahme in das Kirchenjahr:

- Fronleichnamsfest (seit 1264)

- Dreifaltigkeitssonntag (Trinitatis, allgemein verpflichtend seit 1334)

- Herz-Jesu-Fest (seit dem 15. Jahrhundert regional, seit 1856 in der ganzen Kirche)

- Christkönigsfest (seit 1926)

Weitere Fest- und Gedenktage des Kirchenjahres gelten kirchengeschichtlichen Ereignissen, die für einzelne Konfessionen, Ordensgemeinschaften oder Gemeinden – etwa Kirchweihefeste – prägend wurden.

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurden zunehmend Sonntage im Jahreskreis zusätzlich als Zwecksonntage unter ein bestimmtes Motto gestellt oder einem bestimmten Anliegen gewidmet, etwa der Sonntag der Weltmission oder der Welttag der sozialen Kommunikationsmittel. Die Ursprünge des Erntedankfestes liegen in den Quatembern, die Fast- und Abstinenztage waren, an denen aber nach alter Sitte auch Gott für die Gaben der Schöpfung gedankt wird. In Deutschland wurde das Erntedankfest oft an Michaelis (29. September) begangen, während es seit dem 18. Jahrhundert „traditionell am Sonntag nach Michaelis oder am ersten Sonntag im Oktober begangen“ wurde.[6] Seit die beiden Zusammenschlüsse VELKD und UEK in der EKD 2006 ein Liturgisches Kalendarium beschlossen, wird in allen Westkirchen das Erntedankfest in der Regel am ersten Sonntag im Oktober begangen.

Zu vielen weiteren Themen siehe auch

- Kirchenjahr - Artikel in der deutschen Wikipedia

Siehe auch

- Kategorie:Kirchenjahr - Artikel in der deutschen Wikipedia

- Kirchenjahr - Artikel in der deutschen Wikipedia

- Feiertage der Ostkirchen - Artikel in der deutschen Wikipedia

- Liste der Kalendersysteme - Artikel in der deutschen Wikipedia

Literatur

- Eckhard Bieger: Das Kirchenjahr entdecken & erleben. Entstehung, Bedeutung und Brauchtum der Festtage. St. Benno-Verlag, Leipzig o. J. (2006), ISBN 3-7462-2125-0.

- Karl-Heinrich Bieritz: Das Kirchenjahr. Feste, Gedenk- und Feiertage in Geschichte und Gegenwart. Beck, München 1998, ISBN 3-406-43947-0.

- Heinzgerd Brakmann: Jahr (kultisches) B. Christlich. In: Reallexikon für Antike und Christentum. Band 16. (1994), S. 1106–1118.

- Mathias Christiansen (Hrsg.): Almanach der frohen Botschaft. Ein Begleiter durch das Kirchenjahr. Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat, Münster 2006, ISBN 3-86582-219-3.

- Evangelisches Gottesdienstbuch. Taschenausgabe. Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft, Berlin 2005, ISBN 3-7461-0141-7.

- Klaus-Peter Jörns, Karl Heinrich Bieritz: Kirchenjahr. In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 18, de Gruyter, Berlin/New York 1989, ISBN 3-11-011613-8, S. 575–599.

- Dietz-Rüdiger Moser: Bräuche und Feste im christlichen Jahreslauf. Brauchformen der Gegenwart in kulturgeschichtlichen Zusammenhängen. Edition Kaleidoskop im Verlag Styria, Graz 1993, ISBN 3-222-12069-2.

- Martin Senftleben: Mit dem Kirchenjahr leben. Eine Handreichung für unsere Gottesdienste. Einführungen – Themen – Texte – Lieder. Sonnenweg-Verlag, Konstanz 1986, ISBN 3-7975-0342-3.

- Albert Ehrhard: Das griechische Kirchenjahr und der byzantinische Festkalender. In: ders.: Überlieferung und Bestand der hagiographischen Literatur der griechischen Kirche, Bd. 1. Hinrichs, Leipzig 1937, DNB 365573612, S. 25–53.

- Harald Buchinger: Zu Ursprung und Entwicklung des Liturgischen Jahres. Tendenzen, Ergebnisse und Desiderate heortologischer Forschung. In: Liturgisches Jahrbuch 61 (2011), S. 207–240.

- Liborius Olaf Lumma: Feiern im Rhythmus des Jahres. Eine kurze Einführung in christliche Zeitrechnung und Feste. Pustet-Verlag, Regensburg, 2016, ISBN 978-3-7917-2771-4.

Weblinks

- Ökumenischer Kalender mit evangelischen, katholischen und orthodoxen Feiertagen

- katholischer Festkreis mit Informationen, ausführlich

- Festkreis der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland

- Umfangreiche Infos zu allen Sonn- und Festtagen; evangelisch

- Umfangreiche Infos zu allen Sonn- und Festtagen; katholisch

- Umfangreiche Infos zu allen Sonn- und Festtagen; überkonfessionell

- Unendlicher liturgischer Kalender, katholisch Abrufung des lit. Kalenders in verschiedenen Formaten

- Schott-Messbuch, katholisch Gebets- und Lesungstexte

- Christentum: Kalender auf der Seite von INFOREL, Information Religion

- Bibeltexte zu den Festen im Kirchenjahr

- Mitmachausstellung zum Kirchenjahr für Kinder

- Auf dem Weg durch das Kirchenjahr (mit einer Grafik, die das Kirchenjahr linear darstellt: Stationen im Kirchenjahr)

- "Guten Rutsch"

Einzelnachweise

- ↑ Julia Martin: Das bedeuten die vier Adventssonntage. In: katholisch.de. 1. Dezember 2018, abgerufen am 5. Januar 2019.

- ↑ Hochspringen nach: 2,0 2,1 2,2 2,3 Klaus-Peter Jörns, Karl Heinrich Bieritz: Kirchenjahr. In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 18, de Gruyter, Berlin/New York 1989, ISBN 3-11-011613-8, S. 575–599.

- ↑ Hansjörg Auf der Maur: Feiern im Rhythmus der Zeit I. Herrenfeste in Woche und Jahr. Regensburg 1983, S. 129.

- ↑ Konstitution über die heilige Liturgie Sacrosanctum Concilium, Nr. 106.

- ↑ Klaus-Peter Jörns, Karl Heinrich Bieritz: Kirchenjahr. In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 18, de Gruyter, Berlin/New York 1989, ISBN 3-11-011613-8, S. 583.

- ↑ Karl-Heinrich Beiritz: Der Gottesdienst im Kirchenjahr. In: Evangelisches Gottesdienstbuch, Ergänzungsband, S. 182.

| Dieser Artikel basiert auf einer für AnthroWiki adaptierten Fassung des Artikels Kirchenjahr aus der freien Enzyklopädie de.wikipedia.org und steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution/Share Alike. In Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |